2019年から香港で始まった大規模な民主化運動を描くドキュメンタリー映画『時代革命』が公開されたので、それに合わせて、19年8月に香港を訪れたときの記事を再公開します。映画では7月の立法会(香港の議会議事堂)占拠事件と、11月の香港中文大学、香港理工大学の籠城が描かれていますが、私が訪れたのはこの2つの大きな出来事の間で、デモ参加者による香港国際空港の占拠で大きな混乱が起きた直後でした(「海外投資の歩き方」のサイトで2019年8月30日公開。一部加筆修正)。

******************************************************************************************

香港の国際空港が民主化運動のデモ隊に占拠され、空の便が大混乱となった4日後の2019年8月18日から21日まで、3泊4日で香港を訪れた。

私はジャーナリストではないのでデモの渦中に飛び込んで取材するのが目的ではなく、香港の友人と久しぶりに広東料理でも食べながら飲もうと約束して航空券を予約したら、たまたまこの時期になってしまった。前日までは香港便が飛ぶかどうかわからなかったが、空港の混乱が収束したようなので予定通り出かけることにした。

飛行機の座席はそれなりに埋まっていたものの、いつもなら混みあっている入国審査場にいるのはほとんどが帰国する香港市民で、外国人用のカウンターはがらがらだった。

現在は、空港の出発ロビーに入るにはパスポートなどのIDと搭乗証明書類が必要で、デモ隊が占拠することはできなくなった。ただし、市内と空港を結ぶエアポートエクスプレスのホームから出国ロビーへの入口は1カ所しか開いておらず、いまは旅行者が少ないから問題ないものの、大量の出国者をスムーズに処理するのは難しそうだ。そのためか、ホテルでは出発時間の3時間前には空港に着くようにアドバイスされた。

民主化デモに参加する中学生や高校生

香港に着いた8月18日(日)は大規模な集会が行なわれており、午後6時半頃に香港駅でエアポートエクスプレスを降りると、家路に向かうらしい黒シャツ姿の若者たちとすれちがった。

中環(セントラル)のホテルにチェックインし(フロントのスタッフはいっさいデモについて触れなかった)、午後7時過ぎに金融機関や行政施設が集まる中心部まで様子を見に出かけた。

この日の集会は銅鑼湾(コーズウェイベイ)にあるヴィクトリアパークで行なわれ、その後、警察の許可を受けないまま中環に向けて行進したが、大きな混乱は起きなかった。主催者発表の参加者は170万人で、6月の約200万人に次ぐ大規模なデモとなり、抗議行動が衰えていないことを内外に示した。一方、警察発表は12万人で主催者発表と10倍以上のちがいがあり実数は不明だが、メインストリートを埋め尽くす群衆の映像を見ても100万人以上の市民が参加したことは間違いないだろう。

夕方からはげしい雨になったようで、夜になって小降りになってきたものの、駅に向かう黒シャツ姿の参加者はみな傘をさしていた。若者が圧倒的に多いが、中高年の男女の姿も少なくなく、デモが香港市民の広範な支持を受けていることがわかる。海外の報道関係者に混じって、デモに参加したらしい黒いシャツを着た欧米人の若い男も何人か見かけた。

黒シャツの若者たちは地下鉄駅の構内や歩道橋などに友だち同士で集まって、撮影したデモの写真や動画を見せあっていた。それを編集して、SNSなどにアップするのだろう。そうすると、世界じゅうから応援のメッセージが送られてくる。この達成感が、デモに参加する大きなモチベーションになっているようだ。そのなかには高校生というより中学生にしか見えない女の子のグループもいた。

下の写真は、地下鉄香港駅に隣接する国際金融中心の高級ショッピングモールで見かけた光景。ファストフードのヌードルショップだがけっして安くはなく、1人1000~1500円はするだろう。そんな店で、デモに参加した若者が友人たちと、あるいは恋人同士で食事をしていた。裕福な家庭で育った高校生・大学生たちも積極的にデモに参加しているようだ。

この日の大規模デモは平和的に行なわれたが、その後、ふたたび警察と衝突し、放水車や催涙ガスが使われる事態になった。とはいえ地下鉄などの公共交通機関は通常どおり運行しており、デモのない平日の金融街や繁華街は拍子抜けするくらいふつうだった。ホテル代は大幅に値下がりしており、高級ホテルも通常の半額程度で泊まれる。

香港の知人からは、デモの参加者に間違えられやすい黒いシャツや、親中国の武闘派と見なされる白いシャツは避け、デモの標的になりやすい警察署や政府施設には近づかないように強くいわれていた。実際には、平日でも黒や白のTシャツ姿の一般人はたくさんいた。下の写真はデモの翌日の繁華街だが、揃いの黒シャツ姿のグループは民主派への支持を表わしているのだろう。

「中国の悪口をいったら、ある日突然拘束され、そのまま本土に連れて行かれるかもしれない」

香港特別行政区政府による逃亡犯条例の改正がデモのきっかけとなったことはすでに多く報じられており、ここで説明を繰り返すことはしないが(Wikipediaの「2019年逃亡犯条例改正案」の項目が詳しい)、ポイントは中国本土にも刑事事件の容疑者を引き渡すことができるようになることと、条約締結国からの要請を受けて香港内の資産凍結や差押えを行なえるようになることだ。

民主派や人権派弁護士などがこれを問題視したのは、2016年に銅鑼湾の書店主など出版関係者が中国国内で半年ちかくも拘束される事件があったからだろう。関係者が沈黙を守っているため真相は明らかではないが、拘束の理由は習近平のスキャンダル本を企画したからで、そのうちの1人は中国当局者によって香港から連れ去られたとされる。逃亡犯条例が改正されれば、こうしたことが秘密裏ではなく堂々と行なえるようになる。「人権派」だけでなくビジネスパーソンや一般市民までが不安に思ったのは当然だ。

知人の一人は、「中国の悪口をいったら、ある日突然拘束され、そのまま本土に連れて行かれるかもしれない」といったが、これは大げさではなく、香港人のリアルな恐怖なのだろう。

民主派・人権派からの批判に対して林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は当初、香港市民への説明を拒否し、改正案成立を数で押し切ろうとした。その結果、それまで散発的に行なわれていたデモの規模が拡大して世界を驚かせた6月9日の「200万人デモ」に発展し、7月には立法会(香港の議会議事堂)が一時的に占拠されるに至った。

今回、金融関係者を中心に何人かの知人・友人の話を聞いた。全員が逃亡犯条例改正には反対だが、デモには参加せず一定の距離を置いており、「心情的には理解できる」から、(行政長官が「逃亡犯条例は事実上の廃案」と言明したことを受けて)「そろそろ終結させるべきだ」とする者まで立場はさまざまだった。

しかしそれでも、「これは個人的な意見なんだけど」とか、「ネットに流れているたんなる噂だけど」などの前置きをつけて、全員が同じような話をした。なんの証拠もないとはいえ、なかには金融機関の役員クラスもいるから、いい加減な与太話というわけでもない。

そんな「噂」のひとつを紹介しよう。それは、「デモ鎮圧の警察官を怪我させれば8000香港ドル(約10万円)、死亡させれば5万香港ドル(約70万円)の懸賞が出ている」というものだ。

にわかには信じられないが、これは私の友人が香港警察の知り合いから聞いた話だ。懸賞の真偽は別として、このような噂が香港の警察官のあいだに流れていることは「事実」のようだ。

これから一般のニュースには流れない「噂」を紹介したいと思うのだが、そこから、香港の警察内部になぜこのような「陰謀論」が生まれるのかもわかるだろう。

民主化デモについて、香港人のあいだで語られている「噂」

今回のデモの大きな特徴は「リーダー不在」だとされる。デモを主催する民主派団体はいくつかあるが、2014年の香港反政府デモ(雨傘運動)のときのようなリーダーがいるわけではなく、交渉相手がいないことが香港政府の対応を難しくしている。これはジレジョーヌ(黄色ベスト)デモに苦慮するフランス政府と同じで、SNSを駆使した新しいタイプの「リーダー不在の抗議行動」といえるかもしれない。

しかし、私が話を聞いた知人たちはいちようにこうした見解を否定した。そして、次のような「噂」を教えてくれた。

「それなりに統制のとれていた雨傘運動のデモだって、1カ月くらいしか続かなかった。ところが今回は、2カ月以上たってもまだ大規模なデモを組織することができる。SNSで烏合の衆があれこれいうだけで、これだけのエネルギーを維持できるだろうか」

「空港を占拠するなんて、これまで誰も思いつかなかった戦術が、なんの指示もなく自然発生的に始まった、なんてことがあるだろうか。建物内には外国人旅行者もたくさんいるから、催涙弾を使ってデモ隊を強制排除することはできない。そのうえ、世界へのアピール効果は抜群だ」

「地下鉄のドアが閉じないようにする戦術を、一般の学生が自主的に一斉に始めるなんてことがあると思うかい? 乗客から罵声を浴びるかもしれないし、トラブルになって逮捕されるかもしれないんだよ」

そして「噂」は、デモの最前列にいる若者たちの「装備」に焦点を移す。映像で見たことがあるかもしれないが、彼らはゴーグルと防毒マスクで催涙ガスを防ぎ、高性能のレーザーポインターで警察官を挑発し、警察署や政府機関を「攻撃」する。参加者へのインタビューでは、こうした装備は「もらった」のだと答えている。

「もらった、ということは、配った人間がいるということだろ」と「噂」はいう。「そのためには装備を調達するだけでなく、それを効率的に配布する多くのスタッフも必要だ。装備一式を500香港ドル(約8000円)としても、1000人分なら50万香港ドル(約800万円)、1万人分なら500万香港ドル(約8000万円)だ。そんなことを2カ月もつづけてるんだから、巨額の資金が投じられていても不思議じゃない」

「デモの参加者の大半がSNSなどで自主的に集まったのは間違いないよ。でも警官隊とぶつかる最前列は危険だから、活動家には1日1000香港ドル(約1万5000円)の日当が払われているという噂がある。あくまでもネット情報だけどね」

私が話を聞いたなかで、デモが「自生的に」行なわれていると考える者は1人もいなかった。大きな資金力をもつきわめて有能な「組織者(オーガナイザー)」がいなければあり得ないほど、今回のデモは高度に戦略的に展開されているのだ。

民主化デモを裏で操っているのは誰?

デモを裏側で操る「組織者」とは誰だろうか? これについては、大きく3つの説に分かれた。

第1は「アメリカ陰謀論」で、中国政府が主張しているものと同じだ。だがこれについては、金融関係者の多くは、「そんなことをしてもアメリカにメリットはない」と懐疑的だった。

CIAが工作しているとすると、それは大統領の承認を受けているはずだ。だがトランプは、香港情勢について習近平と会談し、仲介役になってもいいとTweetしている。そんなときにアメリカが裏で民主活動家を支援していることが暴露されればトランプの面目は丸つぶれで、来年の大統領選挙にもダメージを与えるだろう。だとすれば、そんなリスクの大きな計画を承認するわけはない、というのだ。

もっとも香港の民主派がアメリカの反共保守の政治家とつながっていることは公然の秘密で、そのルートから資金が流れているということはあるかもしれない。

第2は「中国共産党権力闘争説」で、共産党内部で習近平と敵対する勢力が後ろ盾となってデモを行なわせている、というものだ。習近平が強力に推し進める「反腐敗運動」では多くの有力者が失脚し、「敵」をつくったことは間違いない。それを考えればこの説は魅力的ではあるものの、共産党内部はブラックボックスで、いったい誰(どの勢力)がデモを操っているのか具体的に説明できないのが難点だ。

第3が「香港大富豪黒幕説」で、金融関係者にはこれがいちばん支持者が多い。この説は、逃亡犯条例が成立すると香港内の資産凍結や差押えを行なえるようになることに注目する。

香港の大富豪で、中国で大きな商売をしていない人間はいない。中国側には必ず、ビジネスパートナーがいる。その相手が、習近平の政敵として粛清されたとしたらどうだろう。香港の大富豪であっても、共産党は容赦なく中国に連行し、不動産など香港の資産を差し押さえるかもしれない」

「そもそも、こんなに評判の悪い逃亡犯条例を無理矢理成立させようとしたことが怪しいんだ。そこに中国政府の強い意志があるとするなら、「将来のため」というような漠然とした理由ではなく、すでに明確な標的がいるのかもしれない。大富豪がそのことに気づいていれば、どんな手段を使ってでも、どれだけ金をかけても、逃亡犯条例を廃案にしようとするんじゃないのかい」

そのように語るとき、特定の人物が(おそらく)念頭にあるのだろうが、私にはその名前まで教えてはくれなかった。

この変種として、「中国大富豪黒幕説」もある。中国で経済的に成功した者は、香港を通じて資金を海外に逃避させたり、香港の不動産に投資したりしている。逃亡犯条例ができれば、香港で暮らす家族を拘束したり、香港の資産を差し押さえることができるようになるというのだ。

楽観論と悲観論

もちろんデモを操る「黒幕」などおらず、「陰謀論」は根も葉もないものばかりかもしれないが、それでも活動家には「組織者」から相当な額の資金が渡されていると考えている香港人は多い。だとすれば、香港警察が疑心暗鬼になって、「警察官に懸賞がかけられている」という「噂」を信じるようになっても不思議はないだろう。

当然のことながら、香港の行政当局や中国共産党も、何者かが裏でデモを操っているにちがいないと考えており、それが対処を難しくしている。

だとすれば、これから香港はどうなるのだろうか? これは楽観論と悲観論に分かれた。

楽観論は、「中国は武力で香港を征圧することはしないし、9月になればデモも徐々に収束する」というものだ。

「活動家の狙いは香港を「第二の天安門」にすることで、その瞬間を報道しようと世界じゅうからジャーナリストやカメラマンが集まっている。それがわかっていて、香港に軍や武装警察を送り込むほど共産党はバカじゃないよ」というのが典型的な意見で、ビジネスパーソンのあいだでは主流だ。そこには、香港が大混乱に陥れば自分たちのビジネスも立ち行かなくなるという事情もあるだろうが。

9月収束説は、学校が始まればデモの主体である大学生や高校生がこれまでのように参加できなくなるだろう、というものだ。目下のところ、香港の行政当局の唯一の戦略が「新学期の開始を待つ」ことだという。

だがもし香港の大富豪が黒幕なら、「(逃亡犯条例は)来年7月には自然に廃案になる」という行政当局の説明に納得するはずはない。デモが収束したあとで、いつでも「状況が変わった」として再審理にかけることができるのだから。

そこで悲観論は、10月1日の国慶節をデッドラインとする。毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言したこの記念日に香港で大規模デモが行なわれることになれば、共産党内での習近平の威信は大きく傷つく。だとすれば、武力を投入してでもそれまでにデモを鎮圧しようとするにちがいない、というのだ。

そのうえで、私が話をした知人たちの誰一人として、「香港独立」はもちろん「民主化(普通選挙)」が実現すると述べる者はいなかった。香港は中国(共産党)の統治下にあり、自分たちではなにひとつ決められないというのだ。

西欧化した価値観のなかで育った香港の若者たちが求めているのは、言論・表現の自由や民主的な選挙など、グローバルスタンダードのリベラリズム(自由主義)だ。そしてこれが、リベラルな社会をあきらめざるをえない中国国内で、香港のデモがなんの共感も呼ばない理由になっている。習近平(共産党)は「独裁」ではなく、14億の人民の「なぜ香港だけを特別扱いするのか」との不満に押され、引くに引けなくなっているのだ。

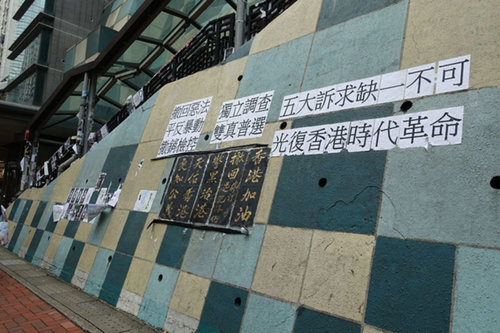

雨のなか帰路につくデモ参加者は口々に、「光復香港、時代革命(香港を取り戻せ、革命の時代だ)」と叫んでいた。

【後記】

その後、9月にキャリー・ラム行政長官が「逃亡犯条例改正案」の撤回を表明したが抗議行動の勢いは収まらず、10月に香港政府によって「覆面禁止令」が施行。11月には名門大学である香港中文大学と香港理工大学で学生たちによる籠城が起きたが、警察によって包囲・制圧された。

2020年に入ると新型コロナの影響で、公共の場に5人以上で集まることが禁止されるなど、抗議行動が不可能になった。5月に中国全人代で「国家安全法」の香港への適用が採択、6月に施行されたことで、「一国二制度」は事実上崩壊した。