ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2021年8月12日公開の「欧米や日本のような「リベラル能力資本主義」では 「上級国民(エリート)」と「下級国民」に社会は分断される」です(一部改変)。

******************************************************************************************

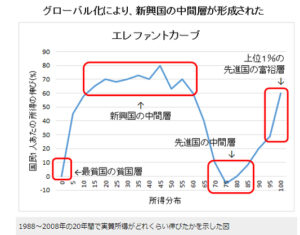

ブランコ・ミラノヴィッチは元世界銀行主任エコノミストで、世界の格差を検証し、グローバル化が中国やインドなどで膨大な中間層を生み出し、産業革命以降はじめて「北(欧米)」と「南(旧植民地国)」の格差が縮小したことを発見した。しかしその一方で、最貧国の貧困層と先進国の中間層は所得が伸びず、先進国の上位1%の富裕層の所得だけが大きく伸びており、それをグラフにすると象が鼻を高く上げているように見える「エレファントカーブ」を提唱したことで知られる。

参考:「移民を二級市民にせよ」というリベラルな経済学者の提案

『資本主義だけが残った 世界を制するシステムの未来』( 西川美樹訳、みすず書房)は、そのミラノヴィッチの最新作で、現代世界には「リベラル能力資本主義」と「政治的資本主義(権威主義的資本主義)」しかないという大胆な主張をしている。

私は『無理ゲー社会』(小学館新書)で、誰もが「自分らしく生きたい」と願うリベラルな社会では、人種や民族、性別、国籍、宗教、身分、性的指向などにかかわらずすべてのひとを公平に扱うメリトクラシー(知識社会化)が徹底され、この巨大な潮流に適応できる「上級国民(エリート)」と、適応に失敗して社会からも性愛からも排除されてしまう「下級国民」に社会は分断されると述べた。

資産に大きなレバレッジをかけられる資本主義は「夢をかなえる」のに最適な経済制度で、だからこそひとびとを魅了し、またたくまに世界を席巻した。視点は異なるものの結論はミラノヴィッチと同じで、わたしたちには他の選択肢はないのだ。原題は“Capitalism, Alone; The Future of the System That Rules the World(資本主義だけ 世界を支配するシステムの未来)”。

現代の大富豪は「大きな金融資本」と「大きな人的資本」を両方もっている

ミラノヴィッチは欧米や日本など先進諸国を「リベラル能力資本主義」と規定し、いくつかの点で「古典的資本主義」とは異なるという。ここでの古典的資本主義は「1914年(第一次世界大戦)以前のイギリス」に代表され、マルクスが描いたように資本家と労働者が分断されると同時に、ヨーロッパ諸国によって世界は植民地化されていた。

これとは別に、「第二次世界大戦後のアメリカとヨーロッパ」の福祉国家化を「社会民主主義的資本主義」とするが、これは「リベラル能力資本主義」の前段階だ。グローバル化とテクノロジーの発達、富の拡大によって福祉国家は維持不可能になり、必然的にリベラル能力資本主義へと「進化」していった。

古典的資本主義とリベラル能力資本主義の大きなちがいは、資本所得と労働所得の分布だ。

古典的資本主義では、資本家は働かずに資本(土地や植民地のプランテーション)から利益を得て、それを「顕示的消費」にあてていた。これが「有閑階級」で、彼ら/彼女たちにとって労働は「下賤な者」がやることだった。その一方で、労働者は日々の糧を得るために身を粉にして働き、資本をまったくもっていなかった(資本から疎外されていた)。

ところがリベラル能力資本主義では、「資本豊富な人は金持ちだけでなく、労働所得から見ても相対的に裕福である」とミラノヴィッチはいう。そればかりか、上位1%(あるいは上位0.1%といったさらに選り抜きの集団)の労働所得の割合が伸びている。ジェフ・ベゾスやイーロン・マスクを思い浮かべればわかるように、現代の大富豪は「大きな金融資本」と「大きな人的資本」を両方もっているのだ。

その一方で、先進国では労働者も一定の資本(その多くはマイホーム)を所有しているし、老後に備えて、(主に国家を通じて)年金の原資を株式や債券などで積み立てている。マルクス的な「総労働と総資本の対立」という図式はもはやどこにもない。

「格差社会」はよいものかもしれない

第一次世界大戦前と現代のもうひとつのちがいは「同類婚」の顕著な増加だ。前近代は身分によって結婚相手が決まっていたが、ここでの「同類」は学歴の同質性で、欧米だけでなく世界じゅうで高学歴(高所得者)同士、低学歴(低所得者)同士の結婚が増えている。これによって「所得と富の世代間継承」が増加し、「相対的移動性(生まれたときの社会・経済的地位が成長とともに変わること)」が低下する。

資本は働いて得た収入を蓄積・運用したものだから、当然のことながら、労働所得の格差より資本の格差の方が大きくなる。そこでミラノヴィッチは、資本所得のジニ係数を1975年から2015年にわたってアメリカ、イギリス、ドイツ、ノルウェーで比較した。

ジニ係数は経済格差の指標で、0が完全平等(すべての富が平等に分配される)、1が完全不平等(1人の独裁者がすべての富を独占する)になる。

「格差社会」といわれるアメリカとイギリスでは、1975年に資本所得のジニ係数はすでに0.9に達していた。驚くのは、より「平等」とされるドイツで0.85から0.9、ノルウェーで0.8から0.9のあいだで、1個人もしくは1世帯がすべての資本所得を独占する最大の不平等に近づいていたことだ。それも、この格差は40年前からほぼ同じ水準で推移している。

ここからわかるのは、先進国は1970年代からすでに「格差社会」だったことだ。近年、経済格差がさかんに議論されるようになったのは、グローバル化による「富の爆発」で資産10兆円を超える超大富豪が何人も現われ、その実態がようやく注目を集めるようになったからだろう。「資本所得が極度に集中し、もっぱら金持ちがそれを受領する」というのは「リベラル能力資本主義の構造的な特徴」なのだ。

だがここで留意しなければならないのは、こうした事態を引き起こしたなんらかの「悪」が存在するわけではないことだ。ミラノヴィッチはこのように述べる。

働いて金持ちになれるなら、それはそれでよいことではないか。労働と所有権の両方から高い所得を得るほうが、後者だけから高い所得を得るよりましではないか。それに同類婚はたしかに不平等を拡大させはするが、それはそれで好ましいことではないだろうか。女性が労働力にもっとおおいに参加し、賃金の支払いを伴う労働に価値を置く社会規範を反映し、自分によく似たパートナーを選ぶことを意味するのだから。一方で、現代の資本主義の特徴には不平等を強化する作用を持つものがあることと、その反面、そうした特徴をじつは大半の人が社会的に好ましいと思っているかもしれない(それが不平等に及ぼす作用は脇に置いて)というかなりアンビバレントな状況を心に留めておく必要がある。

「国が裕福になればなるほど、「自然と」もっと不平等になる傾向」をミラノヴィッチは「富の呪い」と呼ぶが、わたしたちは自ら望んで「呪い」にかけられているのだ。

腐敗はそんなに悪いことなのか

リベラル能力資本主義と対立する「政治的資本主義」は中国に代表されるが、ミラノヴィッチはこれを「後進の被植民地国が封建制を廃止し、経済的政治的独立を回復し、固有の資本主義を築くことを可能にする社会システム」と定義する。東ヨーロッパなどもともとゆたかな国で社会主義(ソ連による遠隔支配)が失敗し、中国やベトナムのような後進国で成功したのは、共産主義とナショナリズムの一体化によって封建主義から土着資本主義への転換ができたからだというのだ。「植民地化された第三世界における共産主義革命は、西洋で国内のブルジョワジーが果たしたのと同じ役割を果たした」という主張は、大胆だが説得力がある。

中国を見ればわかるように、政治的資本主義の特徴は「きわめて効率的なテクノクラート」と「法の支配の欠如」だ。それによって、国家は国の利害に基づき、必要とあれば民間部門を好きなように抑制し、高速道路や高速鉄道などのインフラを民主国家ではあり得ないようなスピードで建設できる。「法を超越した国家権力」が中国の驚異的な経済成長を支えたことは間違いない。

「共産主義」や「社会主義」の衣をかぶってはいるものの、政治的資本主義もリベラル能力資本主義と同様に、社会の経済格差を拡大させる。入手できるデータからの試算では、2010年代の中国の不平等水準はアメリカの不平等を顕著に上回り、ラテンアメリカで見られる水準に近づいていた。「1980年代半ばから2013年にかけて、アメリカの可処分所得の不平等はジニ係数で約4ポイント上昇したが(ジニ係数約41に達した)、ほぼ同時期に中国の不平等は20ポイント近く上昇していた」という。

政治的資本主義のもうひとつの大きな問題は「腐敗」が避けられないことだ。テクノクラートに大きな権限が集中し、「法の支配」が無力化されているのだから、これで潔癖でいるのは不可能だろう(清貧を貫くと「裏切り者」として権力者集団から排除される)。

だがここでミラノヴィッチは、「腐敗はそんなに悪いことなのか?」と問う。

多くの社会が、控えめな腐敗からかなりの腐敗までと共存し、ともに繁栄してきたし、こうした腐敗は社会全体に浸透し、多くの人の暮らしを、いっさい「腐敗のない」システムよりも快適なものにしてきた。それどころか、たがいに便宜をはかるシステムのもとで動くのに慣れた多くの人びとは、それまでとまったく異なる「クリーン」な制度に適応するのにかえって苦労する。

また、中国の分散した「縁故資本主義」は地方間の競争をうながし、シュンペーターのいう創造的破壊の役割を果たしているとの主張もある。

グローバル化する世界では、モノ、情報、人間の順でアンバンドリングされていく(連結が解かれる)。

モノが「こちら」で生産され「あちら」で消費されるのが貿易だ。次いで、生産と管理の調整は「こちら」で行なわれるが、実際のモノの生産は「あちら」で行なわれるようになった。これがグローバル・バリュー・チェーン(オフショアリング)で、中国はこの大きな流れに乗ったことで急速な経済成長を実現した。次にやってくるのは人間のアンバンドリングで、労働者の物理的存在がリモート操作に置き換わり、「移動規制が完全に解かれた――ただし実際の人間の移動はいっさい伴わない――世界」がやってくるという。

中国のような政治的資本主義がつねにリベラル能力資本主義より優位にあるかというと、そうともいえない。政治的資本主義は、高い成長率や効率的な行政によって自らの正統性を証明しつづけなくてはならないのだ。これはとくに、民主的な選挙によって権力の正統性を確立できない中国にあてはまるだろうし、中国やベトナムが強力な社会統制によってコロナの初期に感染抑制に成功したことも説明する。ひとびとは「有能さ」が実感できるかぎり、政府を支持するのだ。

つねに勝ちつづけなくてはならないのはきわめて困難なゲームに思えるが、「社会ダーウィン主義からすれば強みとみなすこともできる」とミラノヴィッチはいう。

福祉国家ほどスキルも野心も低い移民をひきつける

リベラル能力資本主義では、「きわめて成功をおさめているエリート層」と、「グローバリゼーションの恩恵をほとんど受けていないと感じて憤慨し、それが正しいかどうかは別として、グローバルな貿易と移民を自分たちの不幸の元凶とみなす大勢の人びと」のあいだの格差が拡大し、それが福祉国家を根底から蝕んでいく。このことをミラノヴィッチは、保険の「逆選択」で説明する。

リスクが異なるのに同じ保険料を請求されると、リスクが低いひとは保険料が割高だと反発して保険から抜け、リスクが高いひとは保険料が割安だと感じて加入したいと思う。その結果、ハイリスクの者だけが集まってきてしまうのが「逆選択」で、これによって保険制度は破綻してしまう。

同じ原理は、リスクの異なる集団で構成される国家の福祉制度にも適用できる。

少数派の人種集団が多数派の人種集団よりも失業率が高く、健康状態が悪く、犯罪に手を染めたり収監される割合が高ければ、多数派の人種集団は「平等」な社会制度を割高だと思い、民間の医療プランや私立教育、個人年金などを利用するようになるだろう。

少数派の移民集団が多数派の市民と同化せず、失業保険や生活保護のような福祉給付を不当な割合で受け取っていると思えば、市民は児童手当の減額を求めたり、移民を排斥して自分たちの既得権を守ろうとするだろう。前者はアメリカで、後者はヨーロッパで起きていることだ。

さらなる問題は、グローバリゼーションの時代には、高度に発達した福祉国家ほど、スキルも野心も低い移民をひきつけることだ。

国を捨てなければならないやむを得ない事情があり、選択肢として、福祉が充実しているが社会的移動性の低い国(いったん社会階層の底辺に入ってしまうとそこからなかなか上昇できない)と、福祉は貧弱だが社会的移動性の高い国(社会階層を上がっていきやすい)があったとしたら、どちらを選ぶだろうか。

あなたが医師や弁護士などの資格をもっているか、自分の能力に高い自信を抱いているのなら、格差が大きくても「成り上がり」が可能な国への移住に魅力を感じるだろう。その一方で、自分のスキルや能力に自信がなければ、福祉によって最低限の生活が保障される国が魅力的に見えるのではないか。

これは机上の空論ではなく、「何かをつくりあげる人びと(おそらくスキルが高いか野心があると想定される)は、高い課税率から低い課税率の司法域、すなわち福祉の発達が低い場所に移住しがちである」「アメリカよりも経済的に平等な国から来た移民は、スキルが高い傾向にあった」などの研究がある。この「不都合な事実」は、アフリカや中東の貧しいひとたちがヨーロッパの福祉国家を目指し、きわめて高い知能をもつ者がシリコンバレーに集まることをうまく説明するだろう。

逆にいうと、福祉が充実して所得移動性の低い国(日本はその典型だ)は、「最も野心の低い移民を引きよせ、彼らがいったん底辺層を築くと、その子どもの上位への移動はおそらく限られたものになる」という「破滅的なフィードバック・ループ」にはまるおそれがある。

先進国で左派が右傾化する理由

福祉国家は「二種類の逆選択にさらされ、それらはたがいを強化し合っている」とミラノヴィッチいう。

- 国内では、貧乏人と金持ちの二極化が民間による社会サービスの提供を促し、政府の提供するサービスからの金持ちの撤退を招いている。

- 国際的には、スキルの低い移民を呼び込むことで逆選択が働き、それが自国民の離脱を招いている。

だったらどうすればいいのか。これについてのミラノヴィッチの提案はきわめて過激だ。

先進国(福祉国家)には大きな市民権プレミアムが、貧困国には逆に大きな市民権ペナルティがある。移民問題とは、移住によってこのプレミアム格差を埋めようとすることへの反発なのだから、これに対処するもっとも現実的な方法は、市民権に格差をつけることだ。

具体的には、「家族を伴わず、たとえば4、5年といった一定期間しか滞在を許されず、一人の雇用主のもとでしか働くことを許されない循環移民システム」で、「仕事に関連するすべての権利は国内の労働者と同じだが(賃金、事故や健康保険、組合加入など)、移民はそのほかの市民権をいっさい持たない。仕事に関連しない社会給付を拒否され、投票権もない」システムが提案される。それは湾岸協力会議諸国やシンガポール、あるいはイギリスやアメリカのある種のビザと似たものになるだろう。

「移民の性質を根本的に変化させ、労働の一時的な移動ときわめて似たものにして、市民権とすべての福祉給付への無条件のアクセスにつながらないようにする」この制度は、移民を「差別」し、「二級市民」をつくりだすだろう。これに対してリベラルは反発するだろうが、その場合は、原理的に、次の2つしか解決策はない。

ひとつは先進国の富を大規模に貧困国に再分配し、「市民権格差」をなくすこと。中南米の国がアメリカと、アフリカの国がヨーロッパと同じゆたかさになれば、もはや移民する理由はなくなる。だがこれはたんなる絵空事で、とうてい実現可能とは思われない。

もうひとつは、充実した福祉が低スキルの移民を引きつけるのだから、先進国は福祉を大幅に縮小(あるいは全廃)し、社会的移動性を高めればいい。こうすれば高スキルの者以外、移民にメリットを感じなくなるだろう。

グローバル化が進む時代には、原理的に考えれば、リベラルは「福祉の廃止」を主張しなければならない。なぜなら、「長い目で見れば福祉国家の存在は、労働の自由な移動を含む完全なグローバリゼーションとは相容れないもの」だから。

だが現実には、先進国は福祉を維持しつつ移民問題に対処しようとする。その結果、フランス、オーストリア、オランダ、スウェーデンなどの「リベラルな福祉国家」では、一部の左派政党が移民排斥を唱える「極右」政党に接近するという奇妙な事態になっている。

とはいえ、考えてみればこれはとりたてて不思議なことではない。左派政党が支持基盤でもある「(国内の)忘れられたひとびと」を守ろうとすれば、たとえ途上国の経済成長に貢献するものであっても、自国の雇用を減らすような対外投資(資本の流出)を拒否するだろうし、スキルのない自国の労働者と競合する移民の流入を阻止しようとするのは当然なのだ。このようにして「福祉国家の創設に重要な役割を果たしたこうした左派政党は、ナショナリストならびに反インターナショナルであるという一見逆説的な立場」をとるようになったのだ。

とはいえ左翼は、極右とはちがって「すでに入り込めた移民」の権利を擁護しつつ、移民のさらなる流入に反対する。これが福祉国家における「左翼」と「右翼」の(ささやかな)ちがいになるのだろう。

禁・無断転載