ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2020年7月2日公開の「トランプ大統領誕生に寄与し、ホワイトハウスに

「ケイオス・マジック」を持ち込んだスティーブ・バノンという不気味な存在」です(一部改変)。

******************************************************************************************

今回はゲイリー・ラックマン『トランプ時代の魔術とオカルトパワー』( 安田隆、小澤祥子訳。ヒカルランド)を紹介したい。原題は“Dark Star Rising: Magick and Power in the Age of Trump” (ダークスター興隆 トランプ時代の魔術とパワー)。

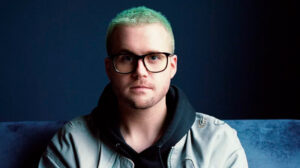

トランプの大統領選出に介入したとされるイギリスの選挙コンサルティング会社ケンブリッジ・アナリティカの内部告発者、クリストファー・ライリーは、“Mindf*ck”(マインドファック)で、スティーブ・バノンというきわめて興味深い人物について述べている。バノンはトランプの選挙対策本部を仕切り、政権発足後は首席戦略官としてイスラーム圏からの入国制限令やパリ協定からの離脱、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)脱退を主導した。

バノンの不気味な存在感はトランプ政権のなかでも際立っており、大きな注目を集めたものの、「バノンとは何者か」をメディアはまったく説明できなかった。それに対してラックマンは、トランプとバノンを生み出した背景には「自己啓発」と「魔術」があるというきわめて刺激的な主張をしている。

ゲイリー・ラックマンは1970年代後半に大ヒットを連発したアメリカのロックバンド「ブロンディ」の創設メンバーで、ベーシストだった(当時はゲイリー・ヴァレンタインと名乗っていた)。なぜ人気バンドのミュージシャンがオカルト研究家になるのか? それを知りたいと思ったのもこの本を手に取った理由だ。

トランプの人生の師ノーマン・V・ピールの「成功哲学」

ドナルド・トランプは父親のフレッドに連れられて、幼少期からニューヨーク5番街のマーブル協同教会の礼拝に出席していた。説教壇に立っていたのはノーマン・V・ピールという牧師で、1952年に出版したベストセラー本で知られていた。書名は“The Power of Positive Thinking(ポジティブ・シンキングのパワー)”で、日本では『積極的考え方の力 成功と幸福を手にする17の原則』(月沢李歌子訳、ダイヤモンド社)として新訳が出ている。ピールは「ポジティブ・シンキング」という言葉を世界じゅうに広めた自己啓発界の大物だった。

トランプは、人生で2人の師がいたことを認めている。ひとりは父親、もうひとりはピールだ。トランプはピールを「偉大な教師であり、偉大な演説者」と呼び、「心はあらゆる障害を克服できる。わたしはネガティブなことは考えない」と述べている。トランプの成功哲学は、ピールから直々に伝えられたものだ。

『積極的考え方の力』は、「自分自身を信じよう。自分の能力を信頼しよう」という言葉から始まる。なぜなら、「自分に対する自信は、自己実現と成功につながる」から。そのためには、つねに“成功”を思い描き、肯定的なことを口にし、神から力(パワー)を受け取っていると信じることが重要だ。これだけならきわめて真っ当な人生訓に思える。

だがラックマンは、ピールの「ポジティブ・シンキング」はニューソート(New Thought/新思考)の系譜につらなるものだという。ニューソートは19世紀アメリカに興ったキリスト教の新潮流だが、その源流は古代ギリシアやインド(ヒンドゥー)にまでさかのぼる。その本質をひとことでいうなら、「思考は現実化する」だ。

ノーマン・ピールは、ジョセフ・マーフィー(『眠りながら巨富を得る』)、デール・カーネギー(『人を動かす』)、ナポレオン・ヒル(『思考は現実化する』)など初期のニューソート作家たちの本を読んで、「思考はものごとの原因になる」と理解した。その思想は、「祈り化(Prayerize)」「映像化(picturize)」「現実化(actualize)」の3ステップにまとめられる。

「心は現実に対して直接的に影響を与えることができ、精神的努力のみで「ものごとを実現する」ことができる」というのがニューソートの思想で、それはアメリカにおいて、「霊的成功(信仰)」と「現世的成功(経済的繁栄)」を両立できるという現代的なキリスト教思想を形成した。聖書は「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい」と説くが、ニューソートは「清貧」を否定し、カエサルのものも神のものも両方手に入れることができると説いたのだ。

ピールの説教は、当時から「異端」として批判されていた。祈りによって思考が現実化し、成功を手にできるとしたら、神はたんなるキャリアアドバイザーに成り下がってしまう。ピールは自己や成功を神の上に置き、よい人生を手に入れるためにキリストを利用しているというのだ。

だが空前の繁栄を謳歌したアメリカでは、ピールの説教は熱烈に受け入れられた。経済的成功は神の恩寵の証明であり、強く祈れば夢は実現するというのは、成功を目指すひとびとがまさに聞きたいと思っていた言葉だったのだ。

こうした「成功哲学」は、アメリカ社会のすべてにわたって組み込まれている。It CAN be done(やればできる)、Just DO It(とにかくやるんだ)、Be All You Can Be(最大限の自分になれ)などのよく知られた言葉は、すべてニューソートの思想から生まれたという。

幼少時からピールの説教を聞いて成長したトランプは、アメリカ流の成功哲学の申し子だ。だがポジティブ・シンキングは、ときに「ライトマン(Right Man)」を生み出すとラックマンは警告する。これは「いかなる状況においても誤りを認めず、自分の道を貫くためなら何事も厭わない人間」のことで、つねに自分は正しく(right)相手は間違っている(wrong)と考える。ライトマンにとっては勝利がすべてであり、成功がすべてに勝る。

トランプは、あらゆるものごとを善悪二元論で解釈し、けっして誤りを認めず、取引はゼロサムゲームだとして勝利のみを追い求める。こうした発言・行動は奇矯なものに思えるが、それがアメリカ社会で(それなりに)受け入れられているのには理由があるのだ。

ピールは、「自分が肯定し、可視化したことは真実であるという仮定のもとで行動せよ。肯定し、可視化し、信じるのだ。そうすればおのずと現実化するだろう」と説いた。だが、どのような夢でも祈りによって実現できるとしたわけではない。ポジティブ・シンキングが有効なのは「達成可能な現実」だけで、「明らかに不可能なことや、起こる可能性が無いこと」を映像化しても効果がないという。

だがこれでは、「成功哲学はつねに正しい」ことになってしまう。強く祈っても夢が実現しないとすれば、それはもともと「達成不可能な現実」だったのだから。

スティーブ・バノンの挫折ととてつもない成功

トランプが「成功哲学」の申し子だとすると、スティーブ・バノンはニューソートの魔術的側面を代表しているとラックマンはいう。思考が現実化するとしたら、それは経済的な成功をもたらすだけでなく、自分が思うとおりに社会を変革することもできるはずだからだ。こうしてニューソートとパワー(権力)が結びつく。

バノンは1953年、アイルランド系カトリック教徒の労働者階級の家に生まれ、ヴァージニア州リッチモンドの私立カトリック系高校を卒業後、ヴァージニア大学工科大学で学生自治会長を務めた。大学卒業後は7年間、太平洋艦隊第7艦隊の海軍大尉として艦上勤務につき、ジョージタウン大学外交大学院で安全保障の修士を取得して海軍を退役。ハーバードビジネススクールでMBA(経営学修士)を優等で取得したあと、ゴールドマンサックスで4年間、投資銀行業務に従事した。最後の2年間はロサンゼルスのメディア産業を担当したが、中間管理職以上には出世しなかったという。

1990年、37歳のときにエンタテインメント産業を専門とする投資コンサルティング会社「バノン社」を設立して独立、成功を収めたとされるが、バノンへの取材にもとづいてトランプ政権の内幕を描いたジャーナリスト、マイケル・ウォルフは、『炎と怒り トランプ政権の内幕』( 関根光宏、藤田美菜子訳、早川書房)で、「少額の資金をインディペンデント映画に投資したがヒット作はなかった」と否定的に書いている。メガヒットドラマ『となりのサインフェルド』の権利の一部を取得したともされるが、「主演者たちも制作陣もプロデューサーもそれまでバノンのことなど聞いたこともないようだった」。

1990年代半ばには、アリゾナの砂漠につくったガラス張りの巨大な閉鎖空間にさまざまな動植物を持ち込み、科学者がそこで生活する「バイオスフィア2(第二の生物圏)」プロジェクトにかかわったが、これはタイム誌の“20世紀でもっとも愚かな計画100”に選ばれ、150億円の巨費が投じられたもののわずか2年間で実験は放棄された。バノンは「プロジェクトの崩壊を早め、パワハラと破壊行為で訴えられただけだった」とされる。

2005年にはインターネット・ゲーミング・エンタテインメント(IGE)という、オンラインゲーム内の仮想通貨を取引する会社の資金集めに参加し、創業者が未成年者への性的虐待で訴えられて会社を追われたため、CEOとして08年まで香港と上海に滞在した。

バノンは自らの天命を強く意識していたものの、「ありあまる富が成功の尺度とされる世界で金欠に喘いでいた。始終何かを企んでいては、始終挫折していた」とウォルフは書く。性格も競争的で攻撃的な「タイプA」で、酒でつまずき、3度の不幸な結婚と泥沼の離婚訴訟に苦しめられていた。

バノンの転機は、保守系オンライン・ニュースサイト、ブライバート・ニュースの創業者、アンドリュー・ブライバートと知り合い、大富豪のロバート・マーサーを紹介されたことだった。マーサーはヘッジファンド、ルネッサンス・テクノロジーズのCEOとして巨万の富を築き、その資金を保守系の政治運動に提供していた。ブライバート・ニュースもロバートとレベッカのマーサー父娘が事実上所有しており、2012年にブライバートが死ぬと、バノンがマーサー家の代理人としてビジネスを引き継ぐことになる。

バノンはゲーム業界における女性差別を議論する「ゲーマーゲート事件」に積極的にかかわり、「炎上商法」でアクセスを稼ぐとともに、のちに「オルタナ右翼」と呼ばれるようになる運動のプラットフォームを提供した。オルタナ右翼は日本の「ネトウヨ」に近いが、アメリカでは高学歴の白人至上主義者リチャード・スペンサー(ヴァージニア大学で芸術学を学び、シカゴ大学修士、デューク大学博士)がウェブサイトAlternativeRight.comを起ち上げ、組織化している。

マーサー父娘は当初、テキサス州上院議員のテッド・クルーズを共和党の大統領候補として支援していたが、クルーズが撤退するとトランプに乗り換え、2016年8月にバノンを選挙対策本部に送り込んだ。

トランプ政権には、ジェームズ・マティス、ジョン・ケリー(ともに元海兵隊大将)、H.R.マクマスター(元陸軍中将)、ゲイリー・コーン(元ゴールドマンサックスCEO)などの大物が参加した。海軍を大尉で退役し、ゴールドマンサックスでは中間管理職にしかなれなかったバノンは、トランプの側近として政権内で彼らより大きな影響力をもつことになった。

バノンが「成功哲学」を信じていたかどうかはわからないが、「ネトウヨサイト」のたんなる管理人だったことを考えれば、それは掛け値なしにとてつもない「成功」だった。

バノンの黙示録的神秘主義

ゲイリー・ラックマンは、魔術(オカルト)の新しい潮流を「ケイオス・マジック(chaos magic)」と呼ぶ。この「混沌魔術」は、1976年にセックス・ピストルズが「アナーキー・イン・ザ・UK」をリリースしたときに始まったという。ラックマンによれば、セックス・ピストルズは「パンク魔術師」で、この系譜にはウイリアム・ギブソンのSF小説『ニューロマンサー』(1984年)などのサイバーカルチャーも含まれる。ブロンディのベーシストだったラックマンは、70年代から80年代に興った文化運動を「ポストモダンの魔術」ととらえていたのだ。

「ケイオス・マジック」はカオス理論(複雑系)からとった名称だ。バタフライ効果は、ブラジルで一匹の蝶が羽ばたくとテキサスで竜巻が起きるとする。この初期値鋭敏性をケイオス・マジシャンたちは、「正しい時、正しい場所で正しくタップすれば、状況は望む方向に動かせる」と解釈した。ネット文化(サブカルチャー)から登場し、アメリカ大統領を動かすパワーを手にしたバノンは、ラックマンにとって「カオスの魔術師」そのものに映ったのだ。

これをラックマンの妄想と一笑にふすことはできない。たとえばクリストファー・ライリーは、“Mindf*ck”(マインドファック)でバノンについてこう書いている。

「バノンは「大きな政府」と「巨大資本主義」を、人間の経験にとって必須の偶然性(randomness)を抑圧する失敗とみなした。彼はひとびとを、彼らに代わって選択し、彼らの人生から目的を取り去る管理統制国家から解放しようとしていた。彼は確実性(certainty)の専制に終止符を打つため、混乱(chaos)を引き起こそうとしていた。スティーブ・バノンは国家にアメリカ人の運命を指図させるつもりもなければ、そのことに耐える気もなかった」

マイケル・ウォルフは『炎と怒り』で、ケイティ・ウォルシュ(大統領次席補佐官)の「混沌(カオス)こそがバノンの戦略」という言葉を紹介している。現代政治は政敵やそのキャリアを叩きつぶすための、血で血を洗う陰謀論の応酬であり、バノンはさまざまな陰謀論を巧みに操る術を知っていた。ケイオス・マジックが「混乱を引き起こす」ことだとすれば、バノンはそれをホワイトハウスに持ち込んだのだ。

バノンの愛読書はアメリカの歴史家ウィリアム・ストラウスとニール・ハウの『フォース・ターニング 第四の節目』( 奥山真司監訳、森孝夫訳、ビジネス社)で、アメリカは40年ごとに世代的危機を迎え、その「転換期」がいままさに訪れたのだと信じていた。もう一冊の座右の書がフランスの作家ジャン・ラスパイユが1973年に発表した“Camp of the Saints(聖人たちのキャンプ)”で、イスラームではなくインドからの「移民艦隊」の来襲によってヨーロッパ文明が崩壊する。「破壊的な地球規模の衝突が近づいている」とバノンはメディアに語った。

バノンの世界観では、アメリカは敵対する二つのグループに分かれており、「必ずどちらかが勝ち、もう一方が負ける。どちらかが支配し、もう一方は隅に追いやられる」。その黙示録的な神秘主義がトランプの「成功哲学」と不気味に共振し、現代の内戦である「文化戦争」が勃発したのだ。

オルタナ右翼の「意志の勝利」

「オルタナ右翼」という言葉をつくったリチャード・スペンサーは、ドナルド・トランプの当選が決まると、集会で「ハイルトランプ、ハイル人民、ハイル勝利!(Hail Trump, hail our people, hail victory!)」と叫び、参加者はナチス式敬礼で応えた(スペンサーはのちに、これはナチスの「ハイル」ではなくローマ式の「ヘイル」だと弁明した)。そのスペンサーは、「われわれはドナルド・トランプが政権の座につくことを望み、その夢を実現したのだ」と宣言した。

ラックマンはこれを、ケイオス・マジックの典型だとする。オルタナ右翼たちの「意志」の力によって現実が変容し、トランプ大統領という「勝利」に結びついたのだ。

これこそまさに「意志の勝利」だが、ラックマンは、これはニーチェ哲学の誤解だと述べる。『アンチ・クリスト(反キリスト者)』のなかでニーチェは、パワー(力)についてこう書いている。

善とはなにか?――パワーの感覚を高めるすべてのものである。パワーへの意志、人におけるパワーそのものである。

悪とは何か?――弱さから生じるすべてのものである。

幸福とは何か?――パワーが増大する――抵抗が克服される――という感覚である。

ここでのパワーは日本語では「権力」と訳され、ニーチェが理想とした「パワーをもつ者」は「超人(英訳でもsuperman)」だが、これはいずれも誤訳だとラックマンはいう。ニーチェは他者に対して権力をふるうのではなく、自分自身を「克服」(overcome)することを説いたのだから、目指すべきはSuperman(超人)ではなくOverman(超克する人)なのだ。

「(ニーチェにとって)最も偉大なパワーの感覚は、自分自身の弱さと能力を超克し、自己を超えて成長することから生まれる」とラックマンはいう。ここで思い出すのは白鳥春彦のベストセラー『超訳ニーチェの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)で、「ニーチェを自己啓発本にした」とずいぶん批判されたが、じつはこちらの解釈の方が正しいのかもしれない。

スティーブ・バノンがリチャード・スペンサーのように、トランプ当選を「人民の意志の勝利」と見なしていたかどうかはわからない。しかしこれがアメリカの大きな「転換期」であり、その混乱を極限まで推し進めるべきだと考えていたことは間違いない。ウォルフはホワイトハウス内の雰囲気を、「バノンは孤立主義的な世界観だけでなく、黙示録さながらの世界観まで持っていた。世界が焦土と化しても、それに対してできることは何もないというわけだ」と書いている。

バノンは、20世紀イタリアのオカルティストであり、秘教哲学者でもあったユリウス・エヴォラの信奉者だとされている。エヴォラは「近代性は人間性の将来的な崩壊の原因」とするトラディショナリズムを唱えた。

秘教哲学におけるトラディショナリズムはたんなる伝統主義ではなく、「古に現実世界の真理を示す原初の啓示が人類にもたらされ、そこからすべての主要な宗教が興った」と考える。人類史のはじめに「原初の啓示が下された黄金期」があり、人類はそこから退廃の道へと堕ちていったのだ。銀の時代、銅の時代、鉄の時代を経て、近代世界は「その失墜の過程のなかでも最も暗く、最もどん底のステージ」とされた。

この没落を反転させ、ふたたび黄金期を取り戻すためにエヴォラたちオカルティストが期待したのがムッソリーニやヒトラーなどの「ファシズム」だ。そこで唱えられたのがシナルキー(synarchy)で、これはアナーキー(anarchy/無政府)の対義語だという。シナルキーは「全体主義的なカースト制でつながる有機的社会秩序」で、国家を生命体のようにとらえるのが特徴だ。

ここでオカルト(魔術)とファシズムがつながるのだが、すくなくともバノンはファシズムを目指しているわけではなかった。彼もまた社会を「伝統(トラディション)」へと回帰させようとしたが、それはアメリカがもっともゆたかで輝いていた時代で、ひとびとは政府(体制)に拘束されることなく、自助自立によって「自己実現」していた(はずだ)とされた。

ウォルフは、「アメリカ人労働者の美徳と気質と力によって築かれた1955年から65年ごろのわが国こそが、バノンが守ろうとしている理想であり、復興させようとしている国の姿だった」と書く。メキシコとの国境に壁をつくるのは労働者(アメリカ文化、アメリカのアイデンティティ)を守るためであり、国際的孤立は労働者階級の兵士たちが戦場で犠牲になるのを拒否することだった。

「革命家」たるバノンは、挫折し鬱屈した白人労働者たちに社会は変革できるという「夢」を与えた。だがそれはファシズムではなく、懐古的なコミュニタリアニズム(共同体主義)であり、「三丁目の夕日」の思想というべきだろう。

では、トランプの「魔術」とはなんだったのか? これについては、ウォルフの『炎と怒り』から印象的なエピソードを挙げておこう。

かつて、億万長者の友人とその連れの外国人モデルとともに自家用飛行機で出先から戻る途中、トランプは友人のデートに水を差そうと、アトランティックシティに立ち寄りたいと言い出した。自分が経営するカジノに案内しようというのだ。友人はアトランティックシティに見るべきものなどないと言った。いるのは白人のくず(ホワイト・トラッシュ)ばかりだ、と。

「“ホワイト・トラッシュ”って何?」とモデルが尋ねた。

「私みたいな連中のことだよ」とトランプが答える。「ただし、私と違って貧乏だがね」

これが、「岩盤支持層」といわれる白人労働者を惹きつけるトランプの「ケイオス・マジック」なのだろう。

禁・無断転載