新刊『テクノ・リバタリアン 世界を変える唯一の思想』(文春新書)の「あとがき 「自由」を恐れ、「合理性」を憎む日本人」を出版社の許可を得て掲載します。本日発売です(電子書籍とAudibleも同日発売です)書店さんで見かけたら手に取ってみてください)。

******************************************************************************************

オーストラリア人の若者に「日本では新卒で入った会社に定年まで勤めることが理想とされている」と話したら、“Scary(おぞましい)” といわれたことがある。このとき私は、日本人が「自由」を恐れていることに気づいた。

終身雇用とは、選択(転職)の自由を手放すことで、将来の予測可能性(安心感)を高める制度だ。家族的経営はまずアメリカで広まり、第二次世界大戦後に日本がそれを導入したが、本家のアメリカは1970年代には一定のルールのもとで解雇を認めるジョブ型雇用にシフトした。

この働き方がグローバルスタンダードになったことで、欧米ではそのときどきの状況によって会社を移るのが当たり前になった(「キャリアアップ」の本来の意味は、転職によってキャリアを構築していくことだ)。そんな国から来た若者にとっては、新卒一括採用や終身雇用は「会社という牢獄」に40年も閉じ込められること以外のなにものでもないのだ。

すでに広く知られるようになったが、OECDをはじめとするあらゆる国際調査で日本

の労働者のエンゲージメント(仕事への熱意)はものすごく低い。その結果をわかりやすくいうなら、「日本のサラリーマンは世界でもっとも仕事が嫌いで、会社を憎んでいる」のだ。

だがこれは、驚くべきことでもなんでもない。好きでもない仕事をやらされ、出世の展望は早々に絶たれ、それにもかかわらず転職もできない(日本には労働市場の流動性がないので、転職すると給与が下がるし、シニアに対してはそもそも求人がない)。こんな「罰ゲーム」を何十年もやらされるなら、会社を憎まないほうがどうかしている。

日本の会社は新卒で入社した社員が40年間もつき合うことを前提としているので、年次の異なる者の序列と、同期の平等がきわめて重要になる。

年功序列とは、年次が下の者(後輩)が、年次が上の者(先輩)の役職を超えてはならないというルールだ。若い正社員が年長の非正規社員の上司になることは許されても、正社員同士だと年次の逆転は大問題になる。

それと同時に、同じメンバーと長期にわたる人間関係を維持するには、同期のなかでの平等が重要になる。そのためには、昇進・昇給は最初のうちは一律に行ない、できるだけ不満が出ないように社員の選別を進めるという、きわめて難度の高い人事施策が必要になるだろう。日本の会社で人事部が中枢を占めているのは、独自の“職人芸”によって、いまや世界では日本にしか存在しない雇用慣行を維持するためなのだ。

「みんなが(表面的には)平等」な社会では、能力の格差を暴くことは最大のタブーになる。成果報酬の導入が激しい抵抗を引き起こしたのは、社員の成果(能力)を客観的に評価すれば、これまで隠してきた真実(年次が下の社員が、年上の社員よりずっと大きな成果を上げている)が可視化されてしまうからだろう。

日本の会社で合理化・効率化が嫌われるのは、リストラの道具になるからというよりも、これまで安住してきたウェットで差別的な人間関係(日本ではこれが“理想の共同体”とされる)が破壊されてしまうからだ。その結果、日本では右も左も「グローバル資本主義の陰謀から日本的雇用を守れ」と大合唱することになった。

「自由」を恐れ、「合理性」を憎んでいる社会では、リバタリアニズムや功利主義が受け入れられるわけがない。日本ではヨーロッパ哲学やフランス現代思想(ポストモダン)については数え切れないほどの本が出ているが、リバタリアニズムは無視されるか、アメリカに特有の奇妙な信念(トランプ支持者の陰謀論)として切り捨てられている(1)。

だがリバタリアニズムは、いまや指数関数的に高度化するテクノロジーと結びつき、世界を変える唯一の思想=テクノ・リバタリアニズムへと“進化”している。ところが日本の偏った言論空間に囚われていると、イーロン・マスクやピーター・ティール、あるいはオープンAIのサム・アルトマンやイーサリアムのヴィタリック・ブテリンがリバタリアンであることの意味がまったくわからない。

私はずっと、この極端な不均衡を正したいと思っていた。本書が、いま世界で起きている「とてつもない変化」について読者の理解に資することを願っている。

2024年3月 橘 玲

(1)リバタリアニズムの紹介は、法哲学者の森村進氏(『自由はどこまで可能か リバタリアニズム入門』講談社現代新書)や経済学者の蔵研也氏(『リバタリアン宣言』朝日新書)などがわずかに気を吐いているだけだ。

禁・無断転載

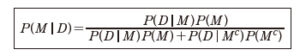

これはベイズの定理で、ある状況が変化したとき、確率がどのように更新されるかを表わしている。

これはベイズの定理で、ある状況が変化したとき、確率がどのように更新されるかを表わしている。