ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2014年5月公開の記事です。(一部改変)

******************************************************************************************

私が高校で世界史を学んだ頃は、ヨーロッパ中世は暗黒の時代とされ、そのなかでもビザンティン帝国というのはよくわからないものの筆頭だった。

古代ローマ帝国は紀元1世紀から2世紀にかけて即位した5人の皇帝(五賢帝)の時代に最盛期を迎えたのち、混乱と分裂に陥る。これを収束させたのがコンスタンティヌス1世で、ササン朝ペルシアの侵略に備えるため330年に首都を東西交易の要衝だったビザンティウムに移すとともに、キリスト教を公認した。これがヨーロッパ史の古代と中世を分ける画期となった。

ローマ帝国の新首都ビザンティウムは、コンスタンティヌス1世の死後、コンスタンティノポリス(コンスタンティヌスの都)と改名されたが、その後も帝国の混乱はつづき、テオドシウス1世の死後、395年に東西に分裂することになる。

西ローマ帝国は4世紀後半から始まったゲルマン民族の大移動に耐えられずに476年に滅亡し、その領土からイギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアなど西ヨーロッパ諸国が生まれた。それに対して後世、ビザンティン帝国と呼ばれるようになった東ローマ帝国は、オスマン帝国の侵略に苦しんだあげく最後には領土がコンスタンティノポリスの城壁の中だけになり、1453年にメフメト2世率いる10万のオスマン軍に攻められ滅亡した。

最盛期のビザンティン帝国の領土は現在のトルコ(アナトリア半島)を中心に、バルカン半島から黒海周辺(ブルガリア、ルーマニア)、地中海東岸(シリア)まで広がっていたが、近代の成立とともに“世界の中心”となった西ヨーロッパに比べて影が薄く、第一次世界大戦の原因になるまで世界史の教科書にもほとんど登場しない。

「ギリシア正教」の首座はアテネではなくイスタンブール

「ビザンティン帝国って何だろう」と疑問に思ったのはギリシアの首都アテネを訪れたときだった。

西ローマ帝国(西ヨーロッパ)と東ローマ帝国(ビザンティン帝国)は、キリスト教を国教としながらも、カトリックと正教のいずれを正統とするかで分かれることはよく知られている。正教の代表はギリシア正教なのだから、アテネにはローマ(バチカン)のサン・ピエトロ大聖堂に匹敵する壮麗な教会があるにちがいないと思っていた。

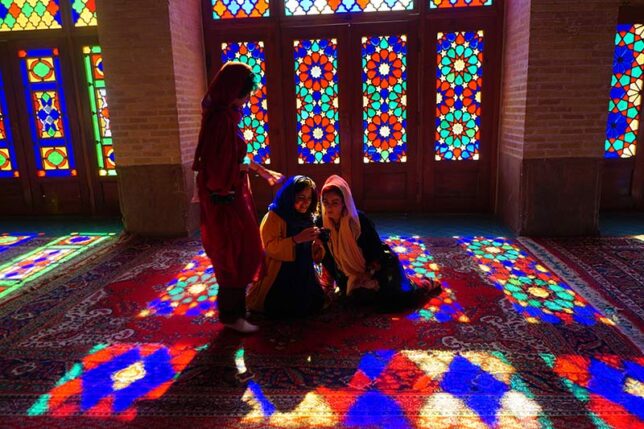

アテネの街の中心にはたしかに正教の教会があったが、たまたま外壁の修復工事中ということもあって外観は思いのほかみすぼらしく、教会の壁にはイコン(聖像)が描かれステンドグラスが嵌められていたものの、サン・ピエトロ大聖堂の威容とは比ぶべくもなかった。

その後、トルコのイスタンブールを訪れて、自分がとんでもない勘違いをしていたことに気がついた。

イスタンブールのシンボル、ブルーモスク(スリタンアフメト・モスク)の隣にアヤソフィア博物館がある。ビザンティン建築の最高傑作とされる建物で、天井が巨大なドームになっており、漆喰や大理石の壁がはがれた部分からキリストのモザイク画が覗いている。

ここはもともとキリスト教の教会で、オスマン帝国時代にモスクとして使われていたため、壁に上塗りしてキリストのイコンを隠していたのだ。

イスタンブールはいうまでもなくコンスタンティノポリスのトルコ名で、ブルーモスクのある中心部はかつてはビザンティン帝国の宮殿が建ち並んでいた。その当時、アヤソフィア聖堂は正教の首座(カトリックにおけるバチカン)で、主教(同じくローマ教皇)はここにいたのだ。考えてみれば当たり前だけれど、正教はビザンティン帝国の国教なのだから、信仰の中心はコンスタンティノポリスだったのだ。

コンスタンティノポリスが陥落してビザンティン帝国が滅亡すると、首座を失った正教はロシアや東ヨーロッパ各地へと散っていく。

ロシアをモンゴルの支配(タタールのくびき)から解放したイヴァン3世(大帝)は、ビザンティン帝国の滅亡を見て「正教の正統はロシアの地に移された」と宣言した。それに対抗して、ギリシアもまたアテネの地を正教の首座にしようとしたのだろうか。

だが歴史を見れば、これもまた間違っていることがわかる。ギリシアがオスマン帝国の支配から逃れたのは1827年だから、それまでは堂々と正教を奉じることはできなかったのだ(オスマン帝国でもキリスト教徒であることは認められていた)。 続きを読む →