新刊『人生は攻略できる』の「おわりに 幸福に生きるためのヒント」を、出版社の許可を得て掲載します。

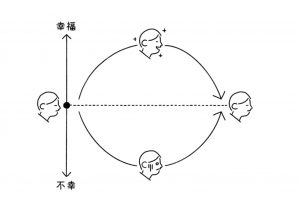

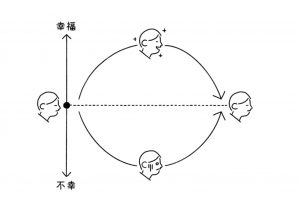

どうすれば幸福になれるのか。これが永遠のテーマなのは、それがものすごく難しいからだ。なぜなら、幸福が長つづきしないようにぼくたちがつくられているから。

だからといって、がっかりすることはない。これは不幸を跳ね返すことができる、ということでもある。

交通事故で両足を失ったひとたちの幸福度を調べた研究がある。

当たり前だけど、誰もが事故の直後は大きな衝撃を受け、不幸に打ちのめされる。このまま生きていたって仕方ないと絶望したりもするだろう。

でもそれからすこしたつと、不幸はだんだん消えていって幸福感が戻ってくる。傷が癒えて車椅子に乗る頃になると、最初に思っていたよりもずっと自由に動けることがわかる。家族や見舞いに来た友だちから、「あんな事故で生きている方が奇跡だ」といわれることもあるだろう。こうして車椅子生活に慣れる頃には、「自分は幸運だったんだ」と考えるようになり、2年か3年で幸福感は事故前の水準に戻るのだ(パラリンピックを目指してトレーニングを始めるかもしれない)。

脳には、ネガティブな出来事をポジティブに考える癖がある。これが「レジリエンス(反発力)」で、ひとが生まれながらに持っているすごい能力だ。レジリエンスがあるからこそ、不幸を乗り越えて前に向かって進んでいくことができる。

でもその一方で、これが幸福になりにくい理由になっている。宝くじに当たったひとの幸福度を調べると、もちろん最初は天にも昇る心地がするけれど、その幸福感はだんだん減っていって、やはり2年か3年で当せん前と同じになってしまうのだ。

レジリエンスというのは、不幸にも幸福にも慣れて、元の水準に戻る脳の仕組みのようだ。ひとはそれぞれの「幸福の水準」を持っていて、それは(おそらく)なにがあっても変わらないのだ。

レジリエンス(反発力)

レジリエンス(反発力)

これをポジティブに言い換えると、「いますぐ幸福になろうと必死にならなくてもいい」ということでもある。もちろん、若くして幸福の絶頂を手にするのは素晴らしいことにちがいない。でもそれにもいずれ慣れてしまって、いつもの日々が戻ってくるのだから。

「不幸から幸福に向かって上昇しているときが、いちばん幸福」という話を思い出してほしい。一度や二度の挫折で落ち込むことはない。長くゆっくりと幸福になっていけばいいのだ。

*

幸福の研究は、モノよりもコトの方が幸福感は長くつづくということを明らかにした。

モノというのは、高級ブランドの服やカバンのようなかたちのある商品のことだ。

シャネルのバッグを買うと、最初はものすごく幸福度が上がる。でもそれは、レジリエンスの作用によって、すぐに元の水準に戻ってしまう。去年のバッグだと流行遅れで笑われるんじゃないかと不安になって、衝動的に新作を買ってしまう。そして一瞬幸福度が上がって……というのがブランドビジネスで、その本質はアルコールやドラッグの依存症とたいして変わらない。

コトというのは出来事、つまりイベントのことだ。友だちと参加したオールナイトのフェス、恋人とのはじめての旅でいっしょに見た夕焼けなど、印象的な体験はそれぞれのこころに刻まれ、会話で繰り返され、人生の物語をつくっていく。かたちあるモノがどんどん老朽化し、しょぼくなっていくのに対し、「こころのなかにあるコト=物語」は脳のポジティブな作用によって、逆にどんどん美化されていく。

そう考えれば、若いときはいろんな体験をした方がいい。そのなかにはイヤなこともあるかもしれないが、レジリエンスのちからで、何年かたつうちに楽しい思い出に変わっていくだろう。――友だちとの会話でいちばん盛り上がるのは、みんなでヒドい目にあった体験にちがいない。

モノではなくコトをたくさん積み上げることが、君の人生をゆたかにしてくれるのだ。

*

アメリカの大企業のCEOに「あなたの精神年齢は?」と訊くと、26歳と答えるらしい。でもこれを聞いても、ほとんどの日本人はたいして驚かないだろう。自分もそう思っているから。女性に精神年齢を訊けば「18歳」になるのではないだろうか。――同窓会が盛り上がるのは、学校時代の友だちと会うと、タイムスリップして一瞬で「いちばん輝いていた時代」に戻れるからだ。

成熟とは、青春に別れを告げて、大人としての責任ある態度や考え方を身につけることだ。狩猟採集時代から現代まで、人間社会は、子どもが若者になり、大人に成熟することで成り立ってきた。

でもこれは、社会が貧しくて、それぞれが役割分担しないと生きていけなかったからだ。ぼくたちが暮らしているとてつもなくゆたかな社会では、そんなことをしなくても生活になんの支障もない。だったらなぜ、成熟なんかしなければならないのか。ずっと青春の楽しい日々をつづけていけばいいじゃないか。

こうして、ゆたかな社会ではひとは成熟しなくなったのだとぼくは思っている。

母親と娘が友だち関係になった、とよくいわれる。でもこれは、女性の精神年齢が18歳のままだと考えれば、なんの不思議もない。小学校までは親子の関係でも、中学にあがる頃から娘の実年齢が母親の精神年齢に近づいてくるのだ。高校生になる頃には、母親と友だちの区別はほとんどつかなくなるだろう(ちなみにこれは日本だけでなく世界的な現象だ)。

君はもしかしたら、大人になることを恐れているかもしれない。でも、そんなことはぜんぜん心配することはない。もはや誰も大人にならないし、なれないのだ。

*

ここで「100倍の法則」を説明しておこう。これは(たぶん)誰も教えてくれないだろうけど、これから君が生きていくのにとても大切なことだ。

「100倍の法則」をひとことでいうと、「加害は100分の1に、被害は100倍に評価する」になる。これはヒトの本性なので、加害や被害の当事者がそれを客観的に知ることはぜったいにできない。

いじめっ子に「なんでそんなことをしたのか」と問い詰めると、「悪気はなかった」という。これは言い訳をしているのではなく本心で、スピリチュアル(無意識)が加害を100分の1に評価しているのだ。いじめられた子どもに「そんなに気にすることないよ」と慰めても、いつまでも泣き止まないのは、これとは逆に被害を100倍に評価しているからだ。

なぜこんなふうにできているかというと、その方が生きていくのに有利だから。

被害というのは、同じことを繰り返すと生命にかかわる出来事だ。不機嫌そうな大人に近づいたらいきなり殴られたとしよう。次から同じ失敗をしないようにするのは、この被害体験をしっかり覚えておいて、どういうときになにをしてはいけないかを学習するしかない。この仕組みをうまくはたらかせるには、実際よりもずっと強く被害を意識した方がいい。

それに対して加害の方は、覚えておいてもなんの意味もない。そんなものはさっさと忘れてしまってかまわないのだ。

これが「加害と被害の非対称性」で、個人と個人、集団同士、国と国との関係まで、この世界で起きるやっかいな問題のほとんどはここから発生する。

君がまず覚えておかなくてはならないのは、ひとにイヤなことをしたら、君はすぐにそのことを忘れてしまうだろうが、相手はずっと(場合によっては死ぬまで)覚えているということだ。これに気がつかないと、最初はいばっていられても、最後はたいていヒドいことになる。いつのまにかまわりが敵だらけになって、なにかあったら足を引っ張ろうと復讐の機会を待っているのだから。

もうひとつ大事なのは、ひとからイヤなことをされても、それを過剰に考えすぎないことだ。そのためのいちばんいい方法は、友だちに相談してみることだ。

「自分のことは自分がいちばんよくわかっている」と思うだろうが、これはまちがいで、友だちの判断の方がずっと正しい。なぜなら友だちは当事者ではないので、「100倍の法則」に影響されないから。

友だちが「そんなのたいしたことじゃないよ。無視しとけばいいよ」といったら、君がどれほど傷ついていたとしても、その程度のことなのだ。ただし、友だちもいっしょに巻き込まれているときは注意した方がいい。被害感情が増幅して、ますます判断が歪んでしまう可能性がある。

学校での地位(スクールカースト)が実社会での成功とあまり関係ないということも覚えておこう。生徒会長に選ばれるようなリーダーシップのある生徒が政治家や大企業の社長になるというのはもちろんあるけど、それよりもカースト上位の生徒が社会に出るとぜんぜん目立たなくなったり、下位カーストの(いじめられていた)生徒が起業家になったり、芸能や音楽、芸術の世界で有名になったりすることの方がずっと多い。

なぜこんなことになるかというと、近代の学校が同い年の男女をひとつの場所に集めて共同生活させるというものすごく特殊な場所だからだ。こんな異常な環境は実社会にはないから(会社はときどきこれに近くなるとしても)、学校生活に最適化された「コミュ力」はたいして役に立たないのだ。

ついでにいっておくと、恋人ができたとき、うまくいくかどうかもたいていは友だちが正しく判断している。本人たちはものすごく盛り上がっていても、まわりが「あの2人、似合わないよね」といっていたら、いずれ破綻する可能性が高い。これも、自分のことは自分ではわからないからだ。

相談する友だちがいないこともあるだろうけど、そんなときは旅に出るといい。とくに海外旅行が効果的だ。

なぜなら、脳(スピリチュアル)は心理的な距離と物理的な距離をうまく区別できないから。心理的に傷ついた場所から物理的に遠ざかると、その出来事を客観的に見られるようになる。「失恋旅行」というのは、ちゃんと理由があるのだ。

*

ぼくたちが生きている日本の社会は伽藍の世界で、ほとんどの日本人は失敗を避け、誰からも批判されないようにしようと、一生懸命ネガティブゲームをやっている。これはたしかに、その場をうまくやりすごすにはいい方法かもしれない。

でもこれからの時代は、どれほどネガティブゲームがうまくてもなんの役にも立たない。なぜなら、いつまでたってもよい評判が集まらないから。

「いいね!」というのは、なにかに挑戦したひとに与えられる評価だ。1年間なにひとつ失敗しなかったことで、たくさんの「いいね!」をもらえるはずがない。

みんながネガティブゲームをしている日本では、ポジティブゲームができるようになるとものすごく有利だ。大富豪や有名人にはなれないかもしれないが、すくなくともここで説明したような「幸福の土台」を手に入れるのは、そんなに難しいことではないだろう。

そのためには、ものすごい努力も、とてつもない才能も、信じられない幸運も必要ない。なぜなら君はすでに、「人類史上もっともゆたかないまの日本に生まれた」という大きな幸運を手にしているし、少子高齢化の日本では若者はますます希少になるのだから。

君たちの未来は明るい。必要なのはちょっとした勇気だ。