新刊『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?』で「子どもは(そして大人も)なぜごろごろするのか?」という話をしようと思ったのですが、小学校高学年の子どもにもわかるように書ける自信がなかったのであきらめました。

ここでは「番外編」として、日本における社会物理学の第一人者である矢野和男さんの『データの見えざる手 ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則』(草思社文庫)から、「わたしたちの1日の活動量は物理法則によって決まっている」という驚くべき発見を紹介します。

子育ての問題を解決するわけではないとしても、知っておくと気が楽になる(ときには役に立つ)でしょう。

******************************************************************************************

熱力学の第一法則である「エネルギー保存の法則」は、「エネルギーは形こそ変えるものの、トータルでは増えも減りもしない」ことを教えてくれます。宇宙も地球もつねに変化しているように見えますが、エネルギーの総量は一定なのです。

矢野さんはここから、脳を含む身体が物質によってつくられている以上、わたしたちもエネルギーの保存則に従っているにちがいないと考え、それをリストバンド型のウエアラブルセンサで調べました。

まず、ウエアラブルセンサによって腕の動きを記録します。腕の動きは身体の活動量によって変わり、歩いているときは1分間に240回程度、室内で作業しているときは80回程度、パソコンで動画などを眺めているときは50回以下、睡眠中は寝返りを打つとき以外は静止しています。

次いで、腕の動きのデータの統計分布をとると、べき分布にちかくなることがわかりました。矢野さんはこれを、「普遍的(ユニバーサル)」の頭文字をとって「U分布」と呼びます。どんなところにも(普遍的に)現われるU分布はロングテールで、大多数の事象はショートヘッドに集まりますが、テールが伸びるにつれて極端なことが起きます。

ここで重要なのは、1日における身体の活動量がU分布なら、どのような活動にどれだけの時間を割くかが物理学的に決まることです。

身体活動の強度を「(1)安静(2)低強度(3)中強度(4)中高強度(5)高強度(6)超高強度」の6段階に分けます。

安静というのは、テレビを見たり、ぼーっと考えごとをしているようなときで、1分当たりの腕の振りがは60回程度になります。低強度の活動は机に座って仕事をしたり、食事をとったりすることで、腕の振りは120回程度です。中強度は歩いたり、打ち合わせをしたりすることで、腕の振りは180回程度と、活動の強度が上がるに従って腕を振る回数が多くなっていきます。

中高強度はプレゼンテーションなど緊張度の高い仕事をしたり、ジョギングのような軽い運動をすることで、高強度はフィットネスクラブでの激しい運動、超高強度はボクシングや格闘技、陸上競技や水泳など、全力で行なうスポーツにあたるでしょう。

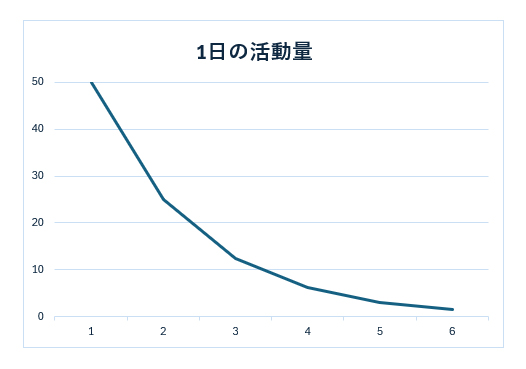

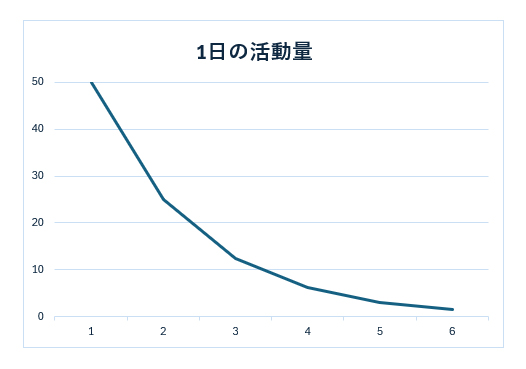

睡眠を除いて1日の活動時間を15時間(900分)とすると、身体活動量は右肩下がりのグラフになります。横軸は活動の強度で、縦軸はその活動が占める割合です。15時間のうち、その50%の7時間半を活動量(1)の安静に費やし、その半分の25%(3時間45分)を中強度の活動(2)が占めていることがわかります(以下、同じ)。

これをまとめると、大人も子どもも、1日の時間を次のように配分しています。

| 安静 |

7時間半 |

| 低強度 |

約4時間 |

| 中強度 |

約2時間 |

| 中高強度 |

約1時間 |

| 高強度 |

約30分 |

| 超高強度 |

約15分 |

矢野さんは、「自分の意思や思いで、自由に自分の行動を決めている」というのは錯覚で、「違う仕事を持ち、性別も年齢も異なる人たちが、魔法にかけられたように、同じU分布に従って、24時間、行動している」といいます。

なぜこんなことになるのかというと。腕の動き(身体の活動量の変数)が1日約7万回と総数がおおよそ制約されているからです。わたしたちはその制約のなかで、腕の動きを優先度に合わせて(無意識に)配分しているのです。

U分布は一方向に右肩下がりなので、身体の動きが活発な行動を、静かな行動よりも長時間行なうことはできなません。U分布では、より活動的な行動は、より静かでゆったりとした行動よりも、つねに少ない時間しかできないのです。

机に座って勉強することを低強度の活動とすると、集中してできるのはせいぜい4時間で、それを超えると「安静モード」になるか、「中強度」や「中高強度」の活動をしたくなります。ずっと机に座っていると、身体を動かしたくなるのはこれが理由です。

このことは、1日の活動予算が決まっていると考えればわかりやすいでしょう。どれほど説教しても勉強しないのは、子どもがすでに低強度の活動のための予算を使い切ってしまったからです。だから、余っている予算に(無意識に)活動量を振り分けようとして、ごろごろしたり(安静の活動)、外に遊びに行ったり(中強度・中高強度の活動)するのです。

近年は、塾や習い事などのスケジュールをぎっしり入れて、子どもをつねに活動モードにすることが推奨されているようですが、これはそもそも物理的に不可能です。活動予算を使い切った子どもは、親の目を盗んで安静モードになろうとするでしょう。

勉強をさぼってごろごろする子どもを叱っても、意味はありません。もはや勉強のための予算が残っていないからです。

このことは、自分の1日の活動を振り返ればよくわかるでしょう。子どもに、つねに中強度や中高強度の活動を強いている親も、1日の半分は安静モードでごろごろしているのですから。

なお、矢野さんは活動量の分布は物理法則でも、活動量の大きさには個人差があるといいます。もともと活動量の大きな子どもは、ふつうの子どもが安静モードのときに低強度の活動をしたり、机に座って勉強するなど、低強度の活度をしているときに1人だけ中強度や中高強度の活動をしてしまいます。これは、ADHD(注意欠如・多動症)と診断された子どもの行動を説明するでしょう。

活動量の総量が小さいとおとなしい子どもに、総量が大きいと活発な子どもになりますが、どちらも同じ個性なのです。