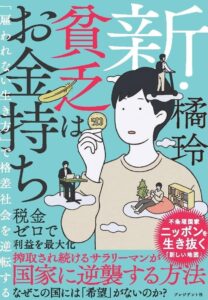

3月31日日発売の新刊『新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』(プレジデント社)の親本まえがき「グローバル資本主義を生き延びるための思想と技術【前編】」を出版社の許可を得て掲載します(電子書籍も同日発売です)。

書店さんで見かけたらぜひ手に取ってみてください。

******************************************************************************************

人的資本を最大化せよ

資本主義社会で生きていくということは、所有している資本(人的資本や金融資本)を市場に投資して利益を得る(資本を増殖させる)ことだ。この経済活動を「企業 Enterprise」という。町の八百屋からトヨタやソニーのような大会社まで、企業は市場参加者すべての総称だ。企業の主体が企業家で、通常は中小企業のオーナー社長などのことを指すが、人的資本を投資しているという意味では、自営業者だけでなくサラリーマンだって立派な企業家だ。

日本語だとこのあたりの区別があいまいなのだが、企業活動のための効率的な仕組みとして考え出されたのが「会社 Company」で、協力と分業の力によって、個人がばらばらに働くより大規模かつ高速にお金を増やす(資本を増殖させる)ことができる。会社は社会の中でとても大きな役割を果たしているから、法律上の人格(法人格)が与えられている。ここはちょっとややこしいのであとで詳しく説明するけれど、これが資本主義の根幹で、要するにわたしたちの生きている世界の骨格にあたるものだ。

サラリーマンをつづけるべきか、脱サラするべきかがよく問題になる。でもこれは、設問の仕方が間違っている。原理的にいうならば、わたしたちはみんな企業家で、意識しているかどうかにかかわらず、常に人的資本を最大化するような選択をしているのだ。

金融市場への投資(株式投資など)はその価値が金銭の多寡で一元的に計算できるけれど、人的資本の投資(働くこと)には金銭以外のさまざまな基準がある。「大損したけど素晴らしい投資」というのは定義矛盾だが、「一文にもならないけれど楽しい仕事」というのはいくらでもあるだろう。人的資本を最大化するというのは、たんにより多くのお金を稼ぐことではなくて、そのひとにとっての満足度(充実度)をいちばん大きくすることだ(とはいえ、お金がなくては生きていけないから、これがもっとも大事な基準であることは間違いない)。

こうした選択の結果として、会社勤めをつづけて出世を目指すひとと、脱サラしてラーメン屋をはじめるひとが出てくる。人生をリセットすることはできないから、その選択がほんとうに正しかったかどうか検証することは不可能だけれど、どちらも人的資本をリスクに晒してより大きなリターンを得ようとしていることは同じだ。

とはいえ、サラリーマンとそれ以外の企業家にはひとつ決定的なちがいがある。それは、サラリーマンが企業活動(お金を稼ぐ経済活動)の主要部分を会社に委託(アウトソース)していることだ。これは具体的には、会計・税務・ファイナンスになる。

会計は収支や資産を管理する仕組みで、税務は所得税や消費税などを国家に納税する経済行為だ。ファイナンスは資金の流れを把握し、資本市場から効果的に資金調達することをいう。

これはどれも企業家にとっては生死を分かつほど重要なことだけれど、サラリーマンは源泉徴収と年末調整によって会社に税務申告と社会保険料の計算を委託しているので、手取り収入の範囲で生活しているだけなら会計も税務も必要ない。住宅ローンはファイナンスの一種だが、家賃のかわりに決められた金額を払っているひとが大半だろう。サラリーマンとは、企業家としてのコア(核心)を切り離すことで、自らの専門分野に特化したひとたちなのだ。

経営学では、会計・税務・投資・資金調達などは「会計ファイナンス」と括られる。だから、こうした知識をまとめて「フィナンシャルリテラシー」と呼ぶことにしよう。リテラシーというのは、「読み書きの能力」のことだ。

よく知られているように、脱サラの成功率はあまり高くない(一般に三割程度といわれている)。それにはいろいろな理由があるだろうが、そのひとつにフィナンシャルリテラシーの欠落があることは間違いない。

純粋培養されたサラリーマンが、羅針盤も海図もなく徒手空拳で市場の荒波に乗り出していく。会社の財務状況を把握できず、余分な税金を払い、高い利息でお金を借りていれば、あっという間に難破してしまうのも当然だ。

マイクロ法人とはなにか

ところで、先に「会社には法律上の人格が与えられる」とあっさり書いたけれど、私はこの意味がずっとわからなかった(正直にいうといまでもよくわからない)。近代の市民社会は個人(市民)の人格を等しく認め、それを人権として社会の礎に置いた。だから、私やほかのひとたちが人格(パーソナリティ)を持っていることは理解できるけれど(これがあいまいになると精神病と診断される)、法律上の人格っていったいなんだろう。

本書のもうひとつの主題は、「法人」をめぐる謎になる。その不思議を解明しようとして自分で会社をつくってみたのだが、その結果、事態はさらに錯綜してしまった。私の会社には株主と取締役が一人しかおらず、それはもちろん私自身なのだが、この会社は、私(個人)とは独立した法人としての人格を持っているのだ。世の中にこんなヘンな話ってあるだろうか?

本書では、こうした一人会社を「マイクロ法人」と名づけた。

会社に雇われない生き方を選択したひとたちを「フリーエージェント」という。1980年代以降、欧米など先進諸国で増えつづける新しい就業形態で、このフリーエージェントが法人化したものがマイクロ法人だ。2009年当時、アメリカでは全就業者の4分の1、約3300万人がフリーエージェントで、1300万社のマイクロ法人があり、11秒に1社の割合で自宅ベースのミニ会社が生まれていた。

アメリカでは会社に雇われない生き方が一般化すると同時に、フリーエージェントのマイクロ法人化が進んでいる。彼らは別に、第二のマイクロソフトやグーグルを目指しているわけではない。会社に所属するのではなく自分自身が会社になるのは、そのほうが圧倒的に有利だからだ。

会社をつくることによって、個人とは異なるもうひとつの人格(法人格)が手に入る。そうすると、不思議なことが次々と起こるようになる。詳しくは本編を読んでほしいのだが、まず収入に対する税・社会保険料のコストが大幅に低くなる。さらには、まとまった資金を無税で運用できるようになる。そのうえもっと驚くことに、多額のお金をただ同然の利息で、それも無担保で借りることができる。

こうした法外な収益機会は、本来、自由で効率的な市場ではありえないはずのものだ(経済学の大原則は、「市場にはフリーランチ=ただ飯はない」だ)。ところが実際には、別の人格を持っただけで、簡単にフリーランチにありつくことができる。

こうした奇妙な出来事は、国家が市場に介入することから生じる。世界大不況で「市場の失敗」が喧伝されたが、じつはそれ以前に、国家が市場を大きく歪めている。その最大のものは世界中の国家が好き勝手に貨幣を発行していることなのだが、それ以外にも市場には無数の制度的な歪みがあって、それによって理論上は存在しない異常現象が現実化するのだ。

フリーエージェントがマイクロ法人になるのは、国家の歪みを最大化するためだ。それをひとことでいうならば、

マイクロ法人は、国家を利用して富を生み出す道具である。

フリーエージェントという選択

「会社」は、資本主義経済の中核としてわたしたちの人生に大きな影響を与えている。だが不思議なことに、それがいったいなんなのかはじつはよくわかっていない。だからこそ「会社は誰のものか」とか、「会社の社会的責任とはなにか」が延々と議論され、それでも結論が出ない。

だがひとつだけたしかなのは、わたしたちがこの奇妙な生き物(なんといっても会社はひとなのだ)とつき合っていかなくてはならない、ということだ。そして、会社を理解するもっとも効果的な方法は、自分で会社をつくってみることだ。

2005五年の会社法改正で、誰でも気軽に法人を所有することができるようになった。本書の企画を最初に思いついたのはその頃で、法人の大衆化時代を迎え、会社という〝もうひとつの人格〞についての実用的な本があれば便利だと思ったのだ。それから書きはじめるまで3年以上かかったのだが、それは、そうはいっても会計や税務・ファイナンスの専門家はたくさんいるのだから、私のような門外漢の出番はない、と考えていたからだ。

ところが書店には、ビジネスマン向けに書かれたコーポレートガバナンスやM&A(合併・買収)の入門書、中小企業の経営者を対象にした会計やファイナンスの本は並んでいても、マイクロ法人の実践的なガイドブックはいつまで待っても登場しなかった(そもそもマイクロ法人というコンセプト自体が日本には存在しなかった)。

そのうちに経済格差や非正規雇用が大きな社会問題となり、それについて喧々囂々の論争が交わされるようになった。そのほとんどが、「落ちこぼれ=非正規社員をいかに有用なサラリーマン=正社員にするか」という視点で語られていた。私はその議論に強い違和感があって、「正社員じゃなくてもいいじゃないか」とずっと思っていた。正社員が「正しい」のなら、非正規=「正しくない」社員に対する差別や偏見はますます強くなるばかりだ。

誰もが正社員に憧れるのは、日本の社会ではサラリーマン以外の生き方が圧倒的に不利だと信じられているからだ。だから、これをたんなる精神論(脱サラすれば自由になれる)で批判してもなんの意味もない。会社に雇われない自由な生き方の可能性が、実践的な技術とともに提示されなくてはならないのだ。

本書では、マイクロ法人をキーワードに、会計・税務・ファイナンスの基礎知識をわかりやすく説明し、そこからどのような利益が生じるのかを具体的に示していく。それによって、労働基準法で守られ、雇用契約でがんじがらめに縛られたサラリーマンに比べて、複数の人格を使い分けられるフリーエージェントがけっして不利な選択ではないことがわかるだろう。

本書の特徴は、以下のように要約できる。

①誰でも利用できる

自己啓発系の問題解決法は刻苦勉励を要求するし、人一倍努力しても成果が出るとはかぎらない。それに対してマイクロ法人戦略は、フリーランスや個人事業主であれば誰でもすぐに利用でき、特別な知識や努力は不要で、なおかつ確実に効果がある。

②いつか必ず役に立つ

終身雇用制が崩壊したいま、誰もが人生においていちどは独立を考える場面を迎えるはずだ。そんなとき、会計・税務・ファイナンスの実践的な知識は必ず役に立つだろう。

③いつまでも使える

効率的な市場においては超過利潤を得る機会は一瞬にして消えてしまうが、制度の歪みから生まれる利益(黄金の羽根)は既得権として固定化されるから、いちど習得すればいつまでも使える。

不確実性の時代の思想と技術

最後に、本書の構成を簡単に説明しておこう。

PART1では、グローバル経済とICT(情報通信技術)の急速な進歩によって、働き方が正社員からフリーエージェントへと構造的に移行している現状を概観する。サラリーマンはもはや絶滅する人種であり、閉塞した日本社会を変革するには、会社に囲われた「クリエイティブクラス」を解放するしかないことがここで明らかになるだろう。

PART2では、会社と法人について原理的に考えている。異なる人格を持つという不思議に驚くことが、マイクロ法人を理解する第一歩だ。

PART3では、会計の基本を扱っている。ここでのポイントは、個人(家計)とマイクロ法人(会社)を連結決算し、利益を最大化すると同時に課税所得を最小化することだ。

PART4では、税金と社会保障制度について述べている。企業における税務会計の目標は、合法的な範囲内で納税額を圧縮し、より多くの富を株主に還元することだ。マイクロ法人を活用すれば、税金だけでなく年金や健康保険の保険料の最小化も技術的に可能になる。

PART5のテーマはファイナンスで、資金繰りと資金調達について説明する。公的融資制度とマイクロ法人を組み合わせれば、誰でも無担保の超低金利融資が受けられる。その仕組みから、日本の金融市場の奇妙な実態が浮かび上がってくるだろう。

本書は、理論と実践、そして物語が交互に組み合わされている。記述はできるだけ具体的にし、現在すでに法人を所有しているがその活用法がわからないひとや、フリーエージェントで法人化を検討しているひとがすぐに使える具体的なノウハウをひととおり盛り込んだので、将来、フリーエージェントを目指すビジネスパーソン諸氏にも参考になるだろう。物語では、私が法人(会社)やファイナンスに関心を持った逸話を集めてみた。もちろん、興味のある部分や必要な箇所だけを読んでいただいても構わない。

世界はその姿を大きく変え、これまでの常識が通用しなくなってきている。未来は不確実になり、明日なにが起きるのか誰にもわからない。そんな世界で生き残るには、常に複数の選択肢を確保しておくことが必要になる。

サラリーマンは、すべてのリスクを会社という一点に集中させている。それに対してフリーエージェントは、収入源を複数にしてリスクを分散している。どちらが有利かはケース・バイ・ケースだが、不確実性の時代には分散型の収益モデルのほうが耐性は高そうだ。もちろんこの戦略は、副業などを使えばサラリーマンでも利用できる。

強いストレスを加えられると多量のストレスホルモンが脳に流れ込み、神経細胞(ニューロン)の働きが抑制され、抑うつ状態や肥満、食欲不振などが引き起こされる。だが大脳生理学の知見によれば、実験の際、ストレスが加えられることと、自分の意思で中断できることを伝えておけば、血中のストレスホルモンはほとんど増えないという。予測と回避が可能なら、どのような過酷な環境でもひとは生きていけるのだ。

これは逆にいえば、出口のない状況に置かれたとき、ひとは耐えがたいストレスに晒されるということだ。ささいな出来事で精神が崩壊するのは、どれほどあがいてもそこから抜け出す方途が見つけられないからだ。あまりにも強く会社に依存し、それ以外のオプションを持って”いないと、倒産やリストラでたちまち経済的にも精神的にも追い詰められてしまう。日本人の自殺率が先進国の中で際立って高いのは、会社以外に寄辺のないことの裏返しだろう。サラリーマンはいつのまにか、“ハイリスク・ローリターン”の生き方になってしまった。

新たな選択肢をつくる効果的な方法のひとつが、法的な人格を獲得することだ。経済的なストレスを法人に負わせてしまえば、それを盾に個人の人格を守ることができる。本書では、そのための具体的な方法を提案している。

マイクロ法人をつくれば、ひとはビンボーになる。そしてそれが、お金持ちへの第一歩だ。そのうえ「雇われない生き方」を選択すれば、クビになることもない。

ひとは生き延びるためなら、法の許す範囲でどんなことをしてもいい。これが、自由な社会の根源的なルールだ。もしあなたが一人の企業家としてこの理不尽な世界を生き抜いていこうと決めたならば、マイクロ法人の思想と技術がきっと役に立つにちがいない。