ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2021年3月25日公開の「1970年代から始まった生存重視から自己表現重視への価値観の「進化」。 日本人が「国のために戦いたい」と思わず、幸福にもなれない理由」です(一部改変)。

******************************************************************************************

ミシガン大学社会調査研究所教授で政治学者のロナルド・イングルハートは、世界のひとびとの価値観を比較する「世界価値観調査」の創設者・主導者として知られている。『文化的進化論 人びとの価値観と行動が世界をつくりかえる』(山﨑聖子訳/ 勁草書房)は、100カ国、40年に及ぶ調査にもとづいたイングルハートの研究の集大成だ。本書の後半では、2016年のイギリスのEU離脱、アメリカのトランプ大統領誕生をこれまでの調査結果をもとに論じている。

興味深いのは、イングルハートが意図的に「進化(Evolution)」という言葉を使っていることだ。これまで社会科学では、進化は生物だけに適用すべきだとされてきた。その背景にはもちろん、ナチスの優生学を生んだ「社会進化論」への忌避感がある。だがイングルハートは、あえて自らの理論を「進化論的近代化論(evolutionary modernization theory)」と名づけた。

世界は脱物質主義へと「進化」する

イングルハートの主張は、骨子だけを取り出すのならきわめてシンプルで、「社会がゆたかになるにつれて、ひとびとの価値観は物質主義から脱物質主義にシフトしていく」になる。これは「集団主義」対「個人主義」、「秩序(Embeddedness)」対「自立性(Autonomy)」などさまざまな呼び方をされるが、イングルハートは「生存重視の価値観(Survival Value)」と「自己表現重視の価値観(Self-expression Value)」とする。

生存重視から自己表現重視への変化は、以下の3つの要因によって1970年代から先進国を中心に始まり、その後、半世紀にわたって世界じゅうに広がった。

- 西ヨーロッパ、北アメリカ、日本、オーストラリアにおける戦後期の飛躍的経済成長

- 飢餓によって死亡する人をほぼ皆無とするセーフティネットを備えた福祉国家の出現

- 第二次世界大戦以降史上最長期間を記録する、主要大国間における戦争の不在

こうした条件が整うと、なぜひとびとの価値観に大きな変化が起きるのか。その理由もきわめてシンプルで、「ひとは生存のために死に物狂いになっているときに自己表現のことなど考えられないが、生存について心配しなくてもよくなれば自分を表現したくなる」からだ。

心理学者のアブラハム・マズローは、人間にとってもっとも重要なのは「生理的欲求」「安全欲求」であり、それが満たされてはじめて「社会的欲求(家族や共同体からの包摂)」「承認欲求(他者や共同体からの評価)」「自己実現欲求(自分らしく生きる)」などより高度な欲求をもつとする「欲求5段階説」を唱えた。

イングルハートはこれを個人から社会(文化)へと拡張し、ゆたかになるにつれて生存や安全への不安がなくなるのだから、価値観は物質主義的なものから、(社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求のような)脱物質主義的なものに「進化」していくはずだと考えた。

なぜ「リベラル化」が進むのか

「進化論的近代化論」のポイントは、価値観の変化には「世代効果」と「経路依存性」があることだ。

「古典的近代化論」では、「価値観は時代とともに(世代にかかわらず)変わっていく」が、「若いときはリベラルでも、年をとるにつれて保守的になる」と考える。イングルハートの重要な業績は、膨大なデータを検証して、「ひとは若いときに身に着けた価値観をずっともちつづける」という強固な世代効果を確認したことだ。

もちろん価値観は、そのときどきの社会・経済的な環境の影響を受ける(これを「時期効果」という)。景気低迷期にはどの世代も物質主義的になり、景気が回復すると脱物質主義的になるが、それでも「ある出生コーホート(世代)と別の出生コーホートの差はずっと変わらない」。ゆたかな社会では若者はよりリベラル、高齢者はより保守的な価値観をもち、景気が悪化すると若者の価値観も保守的な方向に変化(逆行)するが、高齢者はさらに保守化するので、世代間の価値観が逆転することはないのだ。

これによって、なぜ文化が「進化」するのかのメカニズムも説明できる。若い世代がよりリベラルな価値観をもち、それが歳を経ても変わらないのなら、(保守的な)高齢者世代が退場していくことで社会全体の価値観はリベラルな方向へとシフトしていくだろう。これはスティーヴン・ピンカー(『21世紀の啓蒙 理性、科学、ヒューマニズム、進歩』 )らの「社会はますますリベラルになっている」との主張とも整合的だ。

さらに、リベラルは大卒、保守は非大卒に多いという明らかな「学歴差」があり、エリート層のほうが「声が大きい」。エリートはメディアや言論空間を支配しているから、脱物質主義的で自己表現重視の価値観が一定のレベルまで広がると社会全体の雰囲気が変わり、「文化進化」がさらに加速する。こうして「ポリティカリー・コレクトネス(政治的公正)」が第二の法になるのだろう。

「世代効果」に対して「経路依存性」では、国ごとに文化パターンが異なる。イングルハートによれば、初期の文化のちがいは、世界全体がゆたかになり、自己表現重視へと文化シフトが起きてもなかなか変わらない。

この経路依存性によって、一国内の価値観のばらつきよりも、国と国との価値観のばらつきの方が大きくなる。属性がよく似た個人(たとえば高学歴エリート)を比較しても、所属する文化の影響を受けて、その価値観はかなり異なっている。近代化論者が予想するように、グローバリゼーションによって世界じゅうのひとたちの価値観が一点に収斂するようなことは(当面は)ないのだ。

ヒト集団には遺伝的なちがいがある

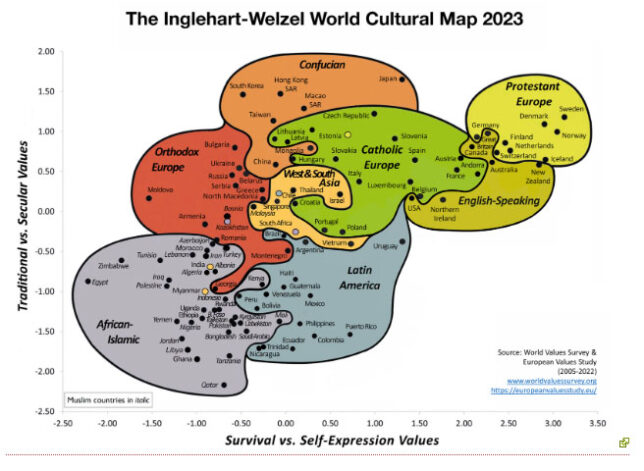

価値観(文化)が経路依存的だという発見は、イングルハートのもっとも有名な「カルチュラルマップ」に結実した。横軸を「生存価値vs自己表現価値」、縦軸を「非宗教的・理性的価値vs伝統的価値」として世界の国をマッピングすると、「ヨーロッパ・プロテスタント圏」「ヨーロッパ・カトリック圏」「東方正教会圏」「英語圏」「バルト諸国」「儒教圏」「南アジア」「ラテンアメリカ諸国」「アフリカ/イスラム諸国」の9つの文化グループに分かれ、交わることはない。――最新のカルチュラルマップはWorld Values Surveyのサイトで見られる。

これをイングルハートは、「ある社会が歴史的にプロテスタント社会だったか東方正教会の圏内だったか、イスラム圏だったか儒教の影響下にあったかによって明確な価値体系を持った文化的ゾーンが形成され、それは社会経済的発展の影響が出ないよう調整を行なっても消えることはない」と説明する。この初期値鋭敏性が、それぞれの国の「固有の文化(固有の価値観)」と認識されるようになったのだ。

驚くべきことに、イングルハートのカルチュラルマップで、日本はスウェーデンなど北欧諸国と並んで「非宗教的・理性的価値」がもっとも高い。だがこれだと、日本人はアメリカ人よりもずっと「理性的」だということになってしまうので、私は「世俗的」と解釈し、『(日本人)』(幻冬舎文庫)で「日本人の“特殊性”は世界でもっとも世俗的な民族だということだ」と論じた。これは2000年の世界価値観調査に基づいているが、(本書のベースとなる)2010年の調査でも同じ顕著な傾向が確認されている(2023年調査でも同じだ)。

「日本人は集団主義」というのが常識になっており、たしかに、日本の「自己表現価値」は先進国のなかではスペインなどと並んでもっとも低い部類に入る(インドやブラジル、アルゼンチン、フィリピンとほぼ同じ)。とはいえ、これは欧米先進諸国と比較した場合の話で、世界全体では中程度だから、日本の社会・文化がきわだって集団主義的というわけではない。

進化論的近代化論の大きな特徴は、国と国とのちがいは歴史や文化、宗教、経済状況などの「環境」の影響を受けているだけでなく、「遺伝的なバリエーションも反映している可能性がある」と踏み込んだことだ。近年の遺伝人類学では「人種(Race)」という政治的な用語を避けて「ヒト集団(population)」が使われるが、イングルハートは、地域的な「文化的ゾーン」によって固有の価値観が生じる理由(の一部)は、ヒト集団に遺伝的なちがいがあることから説明できると述べている。

これが「政治的にきわめてセンシティブ」な議論なのは、農耕開始後の1万年のあいだに地域ごとに遺伝的なちがいが生じたことになるからだ。これは、ヒト集団≒人種によって、肌の色だけでなく性格や認知能力、身体的・精神的な疾患などの傾向にもちがいがある(可能性がある)ことを示唆する。

近年の進化心理学では、感染症と政治的傾向の関係が注目されている。高温多湿の地域は感染症や食中毒の危険が大きく、感染源となる「よそ者」を避けると同時に、「穢れ」を忌避する階層的な文化が生まれる(インドのカースト制が典型だ)。それに対して冷涼で乾燥している地域では、感染をそれほど気にしなくてもいいので、よりオープンでフラットな文化が生まれやすい(北欧が念頭に置かれている)。

こうした知見を紹介したあと、イングルハートはヒト集団での「遺伝と文化の共進化」を探った自らの研究を紹介する(Ronald F. Inglehart et al. (2014) Genetic Factors, Cultural Predispositions, Happiness and Gender Equality, Journal of Research in Gender Studies)。

イングルハートらは、(アメリカ、カナダ、オーストラリアなど移民国を除く)39カ国の民族集団のアレル(対立遺伝子)頻度を遺伝子解析し、それが「ヨーロッパ」「サハラ以南アフリカ」「南米」「南アジアと北アフリカ」「東アジアと東南アジア」という5つの地理的なクラスターにマッピングできることを見出した。これはカルチュラルマップの9つの文化グループと重なっており、「過去に流行した寄生虫の影響の程度」と高い相関があるという。

ヒト集団の遺伝的ちがいの研究はようやく緒についたばかりだが、イングルハートは、「研究が進むにつれて、気候条件や歴史上の疾病の脅威などと関連する複雑な因果の連鎖によって、遺伝的要因も関わっていそうだということが示唆されている」と述べている。これからもさまざまな知見が積みあがっていくだろう。

リベラルな北欧諸国で「国のために戦う」意欲が高い理由

「生殖・繁殖規範」から「個人選択規範」に価値観がシフトするにつれて、社会は「女性化」していく。それをよく示しているのが「国のために戦う意欲」で、「生殖・繁殖規範」の高い国(インド、パキスタン、カタール、ヨルダンなど)では「戦う意欲」が高く、「個人選択規範」の高い国(フランス、スイス、ニュージーランド、アメリカ)は「戦う意欲」が低い。そしてこの変化が、「女性化」した先進国で女性の政治指導者が受け入れられるようになった理由だとされる。

だがここでも日本は例外で、「個人選択規範」はブラジル、メキシコ、ポーランドなどと並んで中程度だが、「国のために戦いたくない」割合は70%超と突出して高い。これについてイングルハートは、(日本ほどではないとしても)ドイツとイタリア(およびスペイン)の旧枢軸国も「戦う意欲」が低いグループに入ることから、これは第二次世界大戦の敗戦による「経路依存」効果で説明できるとしている。政治家を信じてヒドい目にあわされたことで、国のために戦うのはまっぴらだと思うようになったのだ。

イングルハートによれば、じつはもうひとつ例外的なグループがある。それは「女性化しているのに戦う意欲が旺盛な国」で、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーの北欧諸国が該当する。これらの国は日本より「個人選択規範」がずっと高いにもかかわらず、国民の8~9割が「国のために戦いたい」と考えている。

この「愛国心」の源はいったい何だろうか? それは「国防」の考え方が変わったことだとイングルハートはいう。

スウェーデン議会は2000年に、「現在の国防は、世界の動乱地域で平和や安定、繁栄を築くことにより、もっと遠い場所でも起こり得る。このように、国防には価値観を守り、民主主義や人権を守ることも含まれるようになった」と宣言した。北欧諸国では、軍役が「国際開発や平和維持への貢献」を意味するようになったのだ。軍務は平和部隊で働くのと同じで、公的で栄誉あることと受け取られるようになった。これが、愛国心がリベラルな価値観と合致している理由だという。

*2022年のロシアのウクライナ侵攻で、スウェーデンやノルウェーには国防意識が高まるより現実的な理由ができた。

神を信じていない国のほうが幸福度が高い

リベラルな北欧諸国は、さまざまな国際調査で「幸福度」が高いとされる国でもある。このことは世界価値観調査でも確認されていて、自己表現価値が高い方が「主観的幸福(subjective well-being)」と「全体的な生活満足度(life satisfaction)」が高い。逆に生存価値を重視する国は、自分の人生や生活への満足感が有意に低く、幸福感も低い(同様に、民主的な社会に暮らすひとは独裁社会に暮らすひとより幸福度が高い)。

その一方で、「ほとんどの国で信仰の篤い人の方が信仰の薄い人よりも幸福」とのデータもある。この矛盾はどのように説明できるのだろうか。

イングルハートは、「国のなかの幸福度のちがいよりも、国と国とのあいだの幸福度のちがいの方がずっと大きいからだ」という。同じ国のなかで比較すると、たしかに宗教を信じているひとの方が幸福度が高い。だがその一方で、国際比較すると、近代的で世俗的な国の方が、近代化が進んでおらず宗教が重視される国よりも幸福度・生活満足度が高い。このことは、国民を幸福にする政策として宗教心や道徳を説くよりも、自己表現価値を高める方がずっと効果があることを示している。

「世界的に世俗化・リベラル化が進んでいるとしたら、なぜ宗教を信じるひとが増えているのか」との疑問をもつひともいるだろう。これについては、出生率の差で説明できるとされる。自己表現重視の価値観をもつようになると出生率が急激に下がるため、価値観のシフトによって、伝統的価値観をもつ出生率の高い国の人口が増えるという逆転現象が起きる。だがこれは一時的な現象で、宗教的な国にもいずれ「リベラル化」の潮流は及び、ひとびとの価値観は変わるだろうとイングルハートは予想する。

日本人は遺伝的に幸福になりにくいのか

1人当たりGDPと幸福度(生活満足度)をマッピングすると、「ゆたかな国ほど幸福度が高い」が、「ゆたかさが幸福度に与える影響は逓減する(幸福度の伸び率は貧しい国ほど高く、ゆたかになると鈍くなる)」という関係が見られる。

この原則の例外が中南米諸国と旧共産圏諸国だ。国のゆたかさはほぼ同じなのに、中南米諸国では「平均45%の人が自分はとても幸せだと答え、42%が生活全般にとても満足していると答えた」のに対し、旧共産圏諸国では「とても幸せだと回答した人は12%、生活にとても満足していると答えた人は14%にすぎなかった」。

この大きなちがいは、政治体制では説明できない(共産党独裁で経済成長著しい中国とベトナムは、旧ソ連諸国に比べて満足度がずっと高い)。それより、旧共産圏の幸福度の急落は、ソ連崩壊により経済的苦境に追い込まれたことと、共産主義の信念体系が崩壊したことで説明できるとされる。

一方、中南米諸国の幸福度が高い理由は、「宗教心と愛国心が高く、経済が成長し、かつジェンダー間の平等、同性愛、他宗教の人たちに対する寛容性が上がっている」からではないかという。伝統(共同体意識)を守ったまま自己表現価値を高めるという、ある種の「いいとこどり」ができているというのだ。

1981年から2011年で、時系列データが十分に得られた124カ国のうち52カ国で幸福度は上昇していて、下降したのは10カ国にすぎない。同じ期間、生活満足度は40カ国で上昇し、下降したのはわずか19カ国(3カ国は変化なし)だった。

こうしたデータを挙げながら、「文化的シフトはまるで、先進工業社会の人々が自分たちの幸福と人生の満足感を底上げするような文化的戦略を、意識的に選択したかのようにさえ見える」とイングルハートは述べている。「文化的進化(cultural evolution)」とは、世界のひとびとが幸福になるように「進化」していくことなのだ。

だがここで気がかりなことがある。それは、日本人が遺伝的に幸福になりにくいかもしれないということだ。

ヒト集団の遺伝的ちがいについての研究のなかで、イングルハートはCOMTという遺伝子について検討している。COMTはドーパミンの代謝酵素をつくる遺伝子で、Val型とMet型の多型がある。このうちVal型はMet型よりドーパミンが多く代謝され、その結果、脳内のドーパミン量が低下する(Met型の方がドーパミン濃度が高い)。

このCOMT遺伝子の多型には地域差があり、ヨーロッパ系でMet型が多く、日本、中国、韓国、台湾、シンガポールなどの東アジア系は、アフリカ系と並んでVal型が多いグループに属する。この地域差をマッピングすると、Met型の(ドーパミンの多い)国は生活満足度が高く、Val型の(ドーパミンの少ない)国は生活満足度が低いという傾向がはっきり現われる。

日本人(東アジア系)は、もともと遺伝的に幸福を感じにくいのかもしれないのだ。

註:現在では、こうした単一遺伝子ではヒト集団のちがいを説明できないとされるようになった。詳しくは行動遺伝学者・安藤寿康氏との対談『運は遺伝する 行動遺伝学が教える「成功法則」』(NHK新書)を参照。

階級対立から価値観の対立へ

先進国には、遺伝的理由とは関係なく幸福度が下がっているひとたちもいる。それがアメリカで「絶望死」している白人労働者階級であり、平均寿命が短くなるほど悲惨ではないとしても、ヨーロッパでも同じことが起きている。

イングルハートは、近年の欧米社会の混乱は経済的なものというより、「かつてないほどの高所得国への移民流入」によって「文化的反動」が引き起こされたからだという。

1970年から2015年にかけて、アメリカのヒスパニック系住民の割合は5%から20%に増加した。スウェーデンは1970年にはほぼスウェーデン系だけの国だったが、いまでは外国生まれの住民が16%に達した。スイスでは外国生まれの住民が28%以上に増加し、2013年、移民出自のドイツ人口が20%を占めるようになった。

反イスラムを公然と掲げるデンマーク国民党の得票率は2004年に7%だったが、2014年には27%の得票で最大政党に躍進した。本書では触れられていないが、デンマークでは2019年6月、「リベラル」政党の41歳の女性党首が総選挙で政権を奪還した。だがこれは、左派が排外主義的な政策を丸のみしたことで、右派政権が攻撃の材料を失ったからだとされる。移民政策が「極右」と同じなら、デンマーク国民は「リベラル」な政党に投票するのだ。

社会がゆたかになるにつれて、政治的な対立は階級に基づく「資本家vs労働者」から、価値観に基づく「リベラルvs保守」へと変わっていった。かつては左派だった労働者階級は、伝統的な価値観を守るために右派へ転身した。社会の特定層が排外主義政党に投票する理由は、文化的反動で大部分は説明できるとイングルハートはいう。

こうして、「反移民」を掲げる政党・政治家が広範な支持を集めるようになった。「経済的・物理的安心感」が低下した非大卒の白人たちが熱烈なトランプ支持者になっていったのは必然なのだ。

国家が「自尊心の持てる仕事」を提供できるか

だがイングルハートは、これは低学歴の白人労働者階級だけの問題ではないという。アメリカでは工場労働者の実質所得は1970年以降下がりはじめたが、大卒・大学院卒の実質所得も1991年を境に停滞あるいは下降に転じているのだ。

1991年から2015年まで、米国の実質所得の中央値はどの学歴層でも横ばいで、これは大卒者も博士号保有者も、弁護士、医師などの専門職も同じだ。高学歴層の実質所得の中央値は、1999年以降はむしろ低下している。これだけでも大きな問題だが、この数字は男女両方の平均所得で、この間、女性の実質所得は増えている。すなわち、それを相殺するくらい男性の実質所得が減っているのだ。

こうして、「米国のロースクール卒業生の4割が、法学位を要する仕事に就いていない」とか、「大学では、この数十年で、終身在職権を持つフルタイムの教育者の割合は45%から25%に減少した」ということが起きる。黒人から白人労働者階級に広がった「雇用危機」が高学歴層に及びつつあることが、「レフト(左翼)」や「ラディカルレフト」の若者たちのバーニー・サンダースへの熱狂的支持につながっているのだろう。

こうした時代の変化を引き起こしたのは、知識社会が「勝者総取り(ウィナー・テイク・オール)」だからだ。そしてこの流れは、AI(人工知能)によってさらに加速している。

アメリカでは(コロナ前の)2017年に、「25~55歳の失業中のアメリカ人男性1人に対して、働いておらず求職もしていない者が3人いた」という。すでに多くのひとが労働市場から脱落しているのだ。

だったらどうすればいいのか。イングルハートは、ベーシックインカムのようなラディカルな政策には否定的だ。経済的な不平等は「結果」であって、真の原因は、ひとびとが自尊心をもてる生き方ができなくなったことだ。お金を配っても自尊心を配ることはできない。

そこで、「もっとも効果的なのは、社会的にQOL(生活の質)を向上させ、人々に自尊心や目的意識を持たせるような役立つ仕事を、政府が生み出すこと」だという。これは「医療、教育(幼稚園から大学まで)、インフラ、環境保護、研究開発、介護、人文芸術」などの分野に政府が介入し、「国営化」することのようだ。

国家が国民に「自尊心をもてる仕事」を提供できるのか私は懐疑的だが、仮に可能だとしても、いったいどうやってこの「改革」を実現するのか? それについてイングルハートは、「(負け組の)99%のなかには多くの高学歴の知識層がいる」として「新しい政治連合を構築して「不平等」な社会を変えていく」しかないという。

そして本書の最後を、次のように締めくくる。

21世紀、人工知能社会は勝者総取りとなる傾向を本来的に強く内包しており、政府による介入によってのみ緩和されるものである、という事実を学ぶプロセスの途中に我々はある。市場と政府の間に最適バランスを見出すには、試行錯誤の実験と本質に対する深い理解に基づくイノベーションが求められる。生存の危機が脅かされる、それは人類がたちあがる時である。

さて、われわれになにができるだろうか。

禁・無断転載