麻原彰晃らオウム真理教事件の確定囚7人が死刑執行されたのにつづいて、残る6人の確定囚の死刑も7月26日に執行されました。1カ月のあいだに2度、13人もの死刑執行は日本だけでなく世界に波紋を広げています。

前提として、民主国家において量刑は有権者の総意によって決められるもので、国民の8割が死刑制度を容認している日本で、人権団体や欧州諸国からの批判を根拠にいますぐ死刑を廃止するのは現実的ではないことを確認しておきましょう。政治家が国会で死刑制度を議論できるようになるためには、現在1割以下しかいない廃止派がせめて4割に近づかなくてはなりません。

しかしそれにもかかわらず、今回の大量死刑執行に納得しがたいものを感じたひとも多いのではないでしょうか。

死刑を支持する背景には、「重罪は死をもって償うべき」という道徳観があるとされています。犯罪被害者が極刑を望んでいることや、死刑があることで犯罪が抑止されるとの説明もよく聞きます。

こうした主張には当然、「死刑は国家による殺人」と考える側から多くの反論があるわけですが、とりあえずは一定の(直観的)正しさがあるとしましょう。しかしそうだとしても、今回の死刑執行を正当化するにはじゅうぶんではありません。

報道によれば、地下鉄サリン事件などの被害者は「(死刑執行で)事件が風化してしまうのではないか」「真相はまだ解明されていない」と困惑しているようです。執行によって応報感情が満たされたのでないならば、「被害者救済のための執行」という理由は成立しません。

犯罪抑止効果にしても、教祖の麻原はともかくとして、洗脳されて宗教テロに加わった元信徒の多くは罪を悔い、被害者に謝罪しています。彼らがいまも社会の脅威だと考えるひとはいないでしょうし、「抑止」というのなら、宗教原理主義の恐ろしさを生きて語りつづけたほうが効果的ともいえます。

このように考えると、今回の死刑執行には「裁判で死刑判決が出たから」という以外の理由は見当たりません。これがたんなる「司法の理屈」としか感じられないことが、強い違和感の正体なのでしょう。

日本では「容認」「廃止」の二者択一でしか語られない死刑制度ですが、じつはもうひとつの選択肢があります。

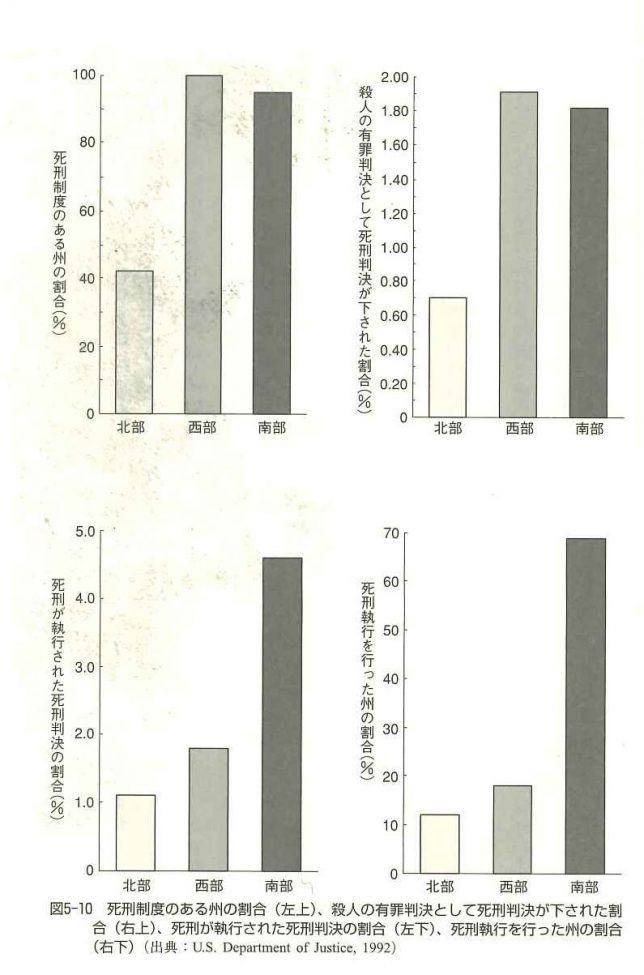

アメリカでは州によって刑法が異なり、リベラルな東部は死刑を廃止し、保守的な南部は死刑制度を維持しています。ここまではよく知られていますが、じつは西部の州の多くは死刑を容認していますが、ほとんど執行されていないのです。

その理由は、「道徳的な理由で死刑を支持するひとも、実際に死刑が執行されると不快感を抱く」からだとされます。有権者のこうした矛盾した感情を反映して、「死刑判決が出ても執行しない」ことになり、この現状に格段の反対もないようです。ひとびとが求めているのは「道徳の象徴」としての死刑であり、執行されなくてもべつにかまわないのです。

日本でも、「オウム事件での死刑判決はやむを得ないが、(教祖以外は)執行する必要はなかった」という選択肢を意識調査に加えると、社会の変化が見えてくるかもしれません。

参考:リチャード・E・ニスベット、ドヴ・コーエン『名誉と暴力: アメリカ南部の文化と心理』(北王路書房)

『週刊プレイボーイ』2018年8月6日発売号 禁・無断転載