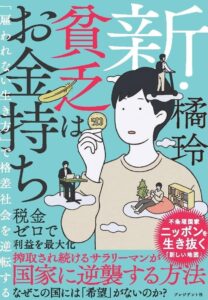

3月31日日発売の新刊『新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』(プレジデント社)の親本まえがき「グローバル資本主義を生き延びるための思想と技術【前編】」を出版社の許可を得て掲載します(電子書籍も同日発売です)。

書店さんで見かけたらぜひ手に取ってみてください。

******************************************************************************************

この本のコンセプトは単純だ。

自由に生きることは素晴らしい。

2008年は世界金融危機の煽りを受けて派遣切りや新卒の内定取り消しが相次ぎ、街には失業者が溢れ、どこを見ても暗い話題しかなかったけれど、そんなニュースばかりじゃますます暗くなるだけだ。朝から晩まで「不景気だ!」と騒いでいたって景気はよくならない。

みんなが好きな仕事に就けて、毎年給料が上がっていって、会社は一生社員の面倒を見てくれて、退職すれば悠々自適の年金生活が待っていて、病気になれば国が下の世話までしてくれる──そんな理想郷(ユートピア)を勝手に思い描いて、その夢が裏切られたと泣きわめくのはそろそろやめよう。そんな都合のいい話があるわけないって、幼稚園児だって知っている。

世界はもともと理不尽なものだ。みんなの都合のいいように神さまがつくってくれたわけじゃない。そんな〝ディストピア〞で、一人ひとりが前ポジティブ向きに生きていく道を探さなきゃいけない。「生まれてきた意味」って、そういうことじゃないのかい?

仕事を失ってホームレスになった若者たちが、毎日のようにテレビや新聞に取り上げられている。そんな彼らに向かって、「努力が足りない」とか説教するひとたちがいる。でもこれって、ちょっと“品格”がない。誰か教えてやってよ。面と向かって他人を批判できるのは、家族や友人や、会社の上司や工場の親方でもいいけど、その言葉に責任を持てる人間だけだってことを。

その一方で、自由な生き方を否定して恬として恥じない自称“リベラル”がいる。

かつてこの国では、サラリーマンは「社畜」と呼ばれていた。自由を奪われ、主体性を失い、会社に人生を捧げた家畜すなわち奴隷の意味で、彼らの滅私奉公ぶりや退屈な日常を嘲り、見下すのがカッコいいとされていた。その頃は私も社畜の一人でこの蔑称を不快に思っていたけれど、悔しいことに彼らに言い返す言葉を持っていなかった。タイムカードを押すために満員電車に揺られる毎日は自由からはほど遠かったし、かといって会社を離れて自分や家族が生きていくだけの資力を得る方途もなかったからだ。

ところがいまや同じリベラルが、「非正規社員を正社員にせよ」と大合唱している。正社員とはサラリーマンであり、すなわち社畜のことだろう。驚くべきことにこの国では、いつのまにか社畜=奴隷こそが理想の人生になってしまったのだ。

昭和40年代のアニメ『妖怪人間ベム』では、異形の妖怪として生まれた主人公たちが「早く人間になりたい」と叫んでいた。メディアや知識人が若者たちを洗脳した結果、いまでは誰もが「いつか正社員になりたい」と口を揃えるようになった。まるで正社員になりさえすれば、恋人や家庭や安楽な老後など、すべての夢が叶うかのように。平成の世の日本は奇怪なカルト宗教に支配され、そこでは神殿に巨大な

「社畜」像が祀られていて、善男善女がその前に額ずいて、いつの日か立派な社畜になれる日を願って祈り、叫び、デモをするのだ。

近頃は、誰も彼もが「この国には希望がない」と慨嘆する。だけど考えてみてほしい。人生の目標が社畜になることなら、希望なんてあるわけない。

「自由」の価値は、かつてないほどにまで貶められてしまったのだ。

自分の人生を自分で選ぶ

誤解のないようにいっておきたいのだけれど、私はこの本でサラリーマンという生き方を否定したいのではない。世の中に蔓延する「社畜礼賛」が薄気味悪いだけだ。

契約社員は企業だけが一方的に有利な雇用形態ではなく、本来は好きなときに好きな仕事をする自由を確保でき、能力次第では正社員より高い報酬が支払われる働き方のはずだ。労働市場の規制緩和によって、子どものいる女性など、フルタイムでは働けなかったひとたちが仕事に就けるようになった。

需要が限られているのに、すべての労働者を正社員にすることなどできるはずはない。そんなことを法律で強制すれば、企業は正社員を雇わなくなるか、自由に雇用調整できる外国に出ていくだろう。

どれもこれも当たり前のことばかりだけれど、こういう「不適当な発言」は公の場では「言ってはいけないこと」になっている。そのかわり、社員を窮屈な雇用契約で会社に縛りつけることが「正義」だとされている。そんなこと、誰も望んでいないのに。

いま必要なのは、自由に生きることの素晴らしさをみんなが思い出すことだ。

「安定」を得る代償に「自由」を売り渡すのはもうやめよう。そんなことをしたって、会社がつぶれてしまえば結局なにもかもなくなってしまうのだから。

ここでいいたいのは、「サラリーマンを辞めて独立しよう」とか、そういうどうでもいいことじゃない。一人ひとりが、「自由に生きるための戦略」を持たなきゃいけないっていうことだ。

大企業に就職できたから安心? リーマンショック後の超円高で、磐石の財務基盤を誇ったトヨタ自動車は二兆円の利益が一瞬で吹き飛んでしまったし、「世界のソニー」は正社員を含む大規模な人員削減に追い込まれた。

公務員だから安心? 赤字自治体では職員のリストラや賃下げが当たり前で、不況で天下り先がなくなることも間違いない。

年金があるから安心? 人類史上未曾有の少子高齢化で年金財政は火の車、健康保険や介護保険だっていまのままつづけられるわけがない。

この世界大不況がわたしたちに教えてくれたことがあるとすれば、それは、国や会社はなにもしてくれないということだ。アメリカ大統領にオバマが就任しても、日本の政権党が自民党から民主党に替わっても、魔法のように景気を回復させられるわけじゃない。グローバルな市場の中で、国家ができることはほんのわずかしか残されていない。それも、しょっちゅう失敗する。だったら、自分のことは自分でなんとかするしかない。

*親本の刊行は2009年6月で、リーマンショックが起きたのは2008年9月。当時の社会の雰囲気はこんな感じだった。(新版註)

「自由」は空疎な理念やお題目ではなく、「人生を選択できる経済的な土台(インフラストラクチャー)」のことだ。自分と家族を養うだけの資力がなければ、結局誰か(国とか会社とか)に依存せざるをえない。何者かに経済的に支配されている状態は、一般に「隷属」と呼ばれる。ひとはみんな、自分の人生を自分で選ぶべきだ。

そう考えれば、自由な人生にとっていちばん大事なのは自分の手でお金を稼ぐことだとわかる。でも、そのためにはいったいどうすればいいんだろう。

市場と資本主義

リーマンショックでアメリカの金融機関がばたばたとつぶれて「グローバル資本主義の終わり」だといわれたけれど、好むと好まざるとにかかわらず、わたしたちは資本主義と市場経済の中で生きていかなくてはならない。人類はこれ以外の経済制度を持っていないし、これからも(少なくとも生きているあいだは)ずっとそうだからだ。

市場経済というのは、「お金」という共通の尺度でモノとモノとをやりとりする仕組みのことだ。資本主義は、「もっとゆたかになりたい」という人間の欲望によってお金を自己増殖させるシステムだ。このふたつが合体した経済世界でわたしたちがお金を獲得する方法は、つまるところたったひとつしかない。

資本を市場に投資し、リスクを取ってリターンを得る。

これだけだ。

働く能力を経済学では「人的資本」という。若いときはみんな、自分の人的資本(労働力)を労働市場に投資して、給料というリターンを得ている。

人的資本は要するに「稼ぐ力」のことだから、知識や経験、技術、資格などによって一人ひとりちがう。大きな人的資本を持っているひとはたくさん稼げるし、人的資本を少ししか持っていないひとは貧しい暮らしで我慢しなくてはならない(これはあくまでも統計的な結果で、人的資本と収入が一対一で対応しているわけではない)。

働いて得た給料から食費や家賃などの生活経費を支払って、いくらかのお金が手元に残ったとしよう。そうすると、このお金を資本金にして、資本市場に投資してお金を増やすことができる。もっとも一般的な投資が「貯金」で、これは銀行などにお金を貸して利息を得ることだ。貯金は元本の返済が約束されていて、おまけに日本国の保証までついているから、リスクが低いかわりにリターン(金利)も低い。

それで満足できないなら、「株式」に投資することもできる。こちらはずっと高い配当をもらうことができるけれど、元本が保証されているわけではないから、株価が大きく値下がりしたり、場合によっては紙くずになってしまうこともある。そのかわり大儲けする可能性もあるから、これはハイリスク・ハイリターンだ。

このようにわたしたちは、人的資本を労働市場に投資したり、金融資本(手持ちのお金)を資本市場(金融市場や不動産市場)に投資したりして、生きていくための糧を得ている。若いときは人的資本で稼いで、年を取って働けなくなると金融資本と年金で生活する、というのが一般的なパターンだ。

人的資本理論では高い教育を得たひとほど人的資本が大きいとされるから、「高学歴=高収入」という法則が生まれ、高い学費を払ってMBA(経営学修士)などの資格を取得することが流行した。速読術や情報収集法、セルフマネジメントやコーチング、そういったもろもろの自己啓発術も、人的資本を高めてより多くの収入を得ようという戦略だ。

ところでこの本では、こういう話はいっさい出てこない。

書店に行けば玉石混交の自己啓発本が溢れていて、それに新たになにかを加えることなどとてもできそうにない。それともうひとつ、私自身が「自己啓発」という戦略にいまひとつ納得できないということもある(これについては別の機会に書いてみたいが、簡単にいうと、みんなが同じ目標を目指せば少数の勝者と大多数の敗者が生まれるのは避けられず、ほとんどのひとが敗者になってしまうのだ)。

*「やればできる」という自己啓発の思想については、「やってもできない」という立場から、『残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法』(幻冬舎文庫)で批判的に検討した。

そこでこの本では、お金と世の中の関係を徹底して考えてみたい。なぜそんなことをするのかって? 自分が生きている世界の詳細な地図を手に入れることができれば、自己啓発なんかしなくても、ほかのひとより有利な場所に立つことができるからだ。