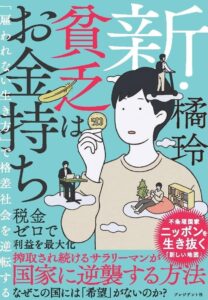

昨日発売された新刊『新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』(プレジデント社)のあとがき「「自由」は、望んでもいないあなたのところにやってくる【後編】」を出版社の許可を得て掲載します(電子書籍も同日発売です)。

書店さんで見かけたらぜひ手に取ってみてください。

******************************************************************************************

リアルでなければ夢は実現できない

トルストイは『アンナ・カレーニナ』の冒頭で、「幸福な家庭はすべて互いに似通っているが、不幸な家庭はどこもその趣が異なっている」と書いた。だがビジネスにおいては、この箴言はあてはまらない。成功までの道程は成功者の数だけあるものの、会社が破綻する原因は、経営陣の内紛、組織の硬直、資金繰りの失敗など、片手で数えるほどしかない。

世界金融危機に端を発した景気後退によって倒産や自己破産が急増した。政府や金融庁は貸し渋り・貸し剝がし対策に躍起になったが、ほとんど効果はなかった。それも当然で、金融機関が融資を断るのは貸したら返ってこないと知っていたからだ。

近所に若い夫婦がはじめた趣味のいい和食の店があってときどき利用していたのだが、ある日店の前を通りかかるとベンツのバンが停まっていて、黒服の男たちが店内に屯していた。その翌日、シャッターの下りた玄関にワープロで打たれた素っ気ない閉店の案内が貼られ、店内の什器はすべて持ち去られていた。

最近では古いビルやマンションの一角を改装し、レストランや雑貨店をはじめる若者たちが増えている。私の住んでいる街にもそんな店がたくさんできたが、多くが数年で力尽きて閉店していった。彼らにアドバイスする立場にはないのだが、いつも残念に思うのは、がんばるだけでは問題は解決しないということだ。

彼らにもし、会計や税務・ファイナンスの基礎的な知識(フィナンシャルリテラシー)があれば、無駄な出費や高利の借入でせっかくの挑戦をだいなしにしてしまうこともなかったかもしれない。

本書で紹介したのはごく基本的なことで、専門家はもちろんビジネスの現場にいるひとも「こんなの常識だ」と思うかもしれないが、その一方で、なにも知らずに夢だけを抱いて商売をはじめるひとがあとを絶たないのも事実だ。

テレビや新聞は「グローバル資本主義」を高みから批判するひとたちで溢れている。清貧やスローライフをしたり顔で説く識者もいる。だが彼らは、いちばん大切なことを教えてはくれない。リスクを取る以上、徹底してリアルでなければ夢を実現することなどできはしないのだ。

高度経済成長の時代は、会社と国家に依存しながら、世の中のリアルを知らずに暮らしていくことができた。そんな牧歌的な時代が終わってしまったいま、誰もが資本主義や市場経済と共存する方法を見つけなくてはならない。

この本を書きはじめたときは、事業承継やM&A、海外法人を設立して人格を「多国籍」化する方法まで、さまざまな法人の使い方を紹介するつもりだったのだが、こうしたノウハウは特殊なケースでしか使えないことも多く、説明も煩瑣になるので、誰にでも役立つ基礎的なものだけに限定することにした。私は会計や税務の専門家ではなく、ただ「マイクロ法人」という新しいコンセプトを紹介したいと考えただけだ。それぞれの分野にはすでに優れた入門書・解説書があるのだから、それらを参考に各自が試行錯誤でカスタマイズしていってほしい。

会計や税務の知識があれば、法人と個人の複数の人格を使い分けることでさまざまなことが可能になる。だがひとつだけ、この方法では意のままにならないことがある。それは、「お金を稼ぐこと」だ。

当たり前の話だが、人格を分割しただけでは収入は増えない。法人化は、収入からより多くの利益を取り出すための技術であり、収入自体はあくまでも自らの知恵と労働で市マーケット場から獲得してこなければならないのだ。

楽園を捨て、異世界を目指せ

政治哲学者のアイザイア・バーリンは自由の概念を「消極的 ネガティブ」と「積極的 ポジティブ」に分け、経済学者のフリードリッヒ・ハイエクはそれを受けて消極的自由を擁護した。

消極的自由(Liberty from)は国家や組織など他者による強制からの自由で、そうした制約のない環境でなにをするかは各自に任されている。それに対して積極的自由(Liberty to)は理性に基づく理想状態(差別のない自由な社会)を設定し、ひとびとをそこに導くことを目指す。だが〝収容所列島〞と化した旧ソビエト連邦を見てもわかるように、こうした理想主義(設計主義)は一歩間違えれば大規模な人権侵害と自由の抑圧を引き起こす。だからこそハイエクは、積極的に自由を語るひとたちを“自由の敵”として攻撃したのだ。

そのひそみに倣(なら)うならば、本書では一貫して人生を消極的にしか語っていない。書店には「人生で成功する方法」を教えてくれるたくさんの本が並んでいるが、それらは抑圧的とはいえないまでも、少々おせっかいだ。どのように生きるかは他人から指図されることではなく、それぞれが自らの責任で決めればいいことだ。同様に、ここで紹介した制度的な土インフラ台のうえでどのような経済活動を行なうかはあなた次第だ。

私の他の著作と同様に、本書でも社会の仕組みを説明するにあたって道徳的な判断は留保している。読者の中には国家を道具として利用することを不謹慎と感じるひともいるだろうが、そうした「正義」が既得権を守り、不平等を固定化するということは指摘しておきたい。

日本の社会制度は、自営業者や農業従事者、中小企業経営者などの「弱者」に有利なようにつくられている。彼ら「社会的弱者」たちは、制度がもたらす恩恵をずっと享受してきた。本書の提案はそれをサラリーマンにも開放しようということなのだが、それを「不道徳」として抑圧してしまえば、既得権はずっと温存されることになるだけだ。

特定のひとにだけ分配された利権は政治的に強く守られているため、容易なことではなくならない。こうした不平等を是正するもっとも効果的な方法は、政治や社会を声高に非難することではなく、より多くのひとが利権にアクセスできるようにすることだ。そうなれば制度そのものが維持できなくなるから、否応なく社会は変わらざるをえない。この国を覆う閉塞状況を変えるものがあるとすれば、それは理想主義者の空虚な掛け声ではなく、少しでも得をしたいというふつうのひとびとの欲望だろう。

ひとびとはいま、自由な人生に背を向け、安心を求め、会社に束縛されることを願っている。自由の価値がこれほどまでに貶められた時代はない。

だがその一方で、会社はもはや社員の生活を保障することができなくなっている。“サラリーマン”は絶滅しつつある生き方であり、彼らの楽園は、いずれこの世から消えていくことになるだろう。

私はずっと、自由とは自らの手でつかみとるものだと考えていた。だがようやく、それが間違っていたことに気がついた。自由は、望んでもいないあなたのところに扉を押し破って強引にやってきて、外の世界へと連れ去るのだ。