ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。

今回は2019年1月17日公開の「アメリカのもっとも著名なリベラル知識人が唱える 「テクノロジーのスーパーノバ」時代に対する答えがバカげている」です(一部改変)。

******************************************************************************************

トーマス・フリードマンはアメリカのジャーナリストで、オックスフォード大学で中東学の修士号を取得したのち、UPI通信やニューヨーク・タイムズの支局員としてベイルートに派遣され、イスラエルのレバノン侵攻やパレスチナ人の抵抗運動インティファーダを取材してピューリッツァー賞を受賞した。2000年以降は市場のグローバル化に関心を移し、日本でも『レクサスとオリーブの木 グローバリゼーションの正体』( 東江一紀訳/草思社)や『フラット化する世界 経済の大転換と人間の未来 』(伏見威蕃訳/日本経済新聞出版社)がベストセラーになった。20年以上にわたってニューヨーク・タイムズのコラムニストとして活躍しており、世界でもっとも著名な言論人の一人だ。

フリードマンの最新刊『遅刻してくれて、ありがとう 常識が通じない時代の生き方』(伏見威蕃訳/日本経済新聞出版社)の原書の副題は“An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Accelerations Version 2.0”(加速する時代2.0で繁栄する楽観主義者のガイド)となっている。

アメリカのリベラル派の代表的な論客であるフリードマンは、トランプ大統領を生み出した背景に雇用環境の急速な変化があるとして、いつものような精力的な取材によってその現状と処方箋を探っていく。その結果、どのような結論に至ったのかを見てみたい。

テクロジーのスーパーノバ(超新星爆発)が起きている

『遅刻してくれて、ありがとう(Thank You for Being Late)』というのはなんとも奇妙なタイトルだが、フリードマンがカフェなどを取材場所に指定したとき、渋滞や電車の遅延などで相手が遅れてくることがときどきあって、恐縮するひとにいつも“Thank you for being late.”と答えているからだという。これは皮肉でもなんでもなく、締切に追われるフリードマンにとって、カフェで所在なく取材相手を待つのは、自分の考えをじっくりまとめることができるきわめて貴重な時間なのだ。

近年のフリードマンの思索を支配しているのは、「テクノロジーのスーパーノバ」だ。これは集積回路やハードディスクの容量、通信速度など、テクノロジーのパワーが指数関数的に向上していることをいう。

指数関数的な変化は直感ではうまく理解できないため、インテルのエンジニアたちは、1971年のフォルクスワーゲン・ビートルがムーアの法則と同じ比率で改善されたらどうなるかを試算した。すると、現在のビートルは時速48万2800キロで走り、ガソリン1リットルあたりの走行距離は85万キロで、価格は4セント(約4円40銭)になった。

この驚異的な性能の向上によって、ビッグデータを機械学習(深層学習)させたAI(人工知能)は人間以上の「知能」を持つようになり、チェス、将棋、囲碁などのチャンピオンや名人を次々と打ち破ってひとびとを驚愕させた。だがこれはまだ「新しい機械の時代(セカンド・マシンエイジ@エリック・ブリニョルフソン+アンドリュー・マカフィー)」の幕開けにすぎず、私たちの気づかないところで常識はずれのとてつもないことが起きている。これが「スーパーノバ(超新星爆発)」だ。

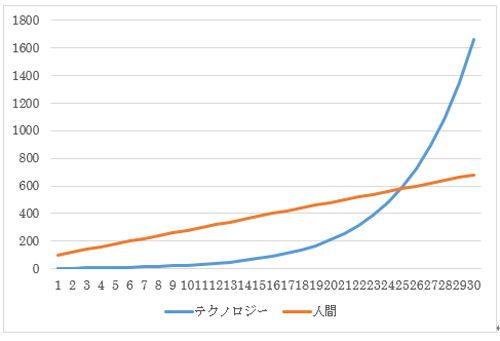

Googleの研究開発機関“X”のCEOエリック・テラーは、テクノロジーと人間の関係をかんたんなグラフでフリードマンに説明した。

テラーによれば、人間には新しい環境に適応する能力があるものの、それは一次関数的にしか向上しない。科学技術の水準が低かった時代なら、それでもまだ新しい知識や機械を直感的に使いこなすことができたが、テクノロジーの性能爆発=スーパーノバによってもはや平均的な人間が理解できる水準を超えてしまった。そして今後、機械たちはさらにとてつもないスピードでその能力を伸ばしていく。

私たちはいま、テクノロジーの性能が人間の知能を超えた、横軸の目盛りでいうと25か26あたりにいる。そして今後、両者の差はとてつもなく広がっていく。これが“Age of Accelerations Version 2.0”(加速する時代2.0)だ。

近い将来確実にやってくる“テクノロジー爆発”に対して、私たちはどのように対処すればいいのか。これがフリードマンが、『遅刻してくれて、ありがとう』で自らに課した問いだ。

「すべての労働者が「生涯教育」によってスキルを高めていかなくてはならない」というバカげた主張

「加速する時代2.0」では、テクノロジーの指数関数的な性能の向上を背景に、あらゆることがものすごい勢いで変わっていく。フリードマンはアメリカの大学の研究者やシリコンバレーの起業家・投資家・エンジニアなどを精力的に取材し、私たちが「スーパーノバ」としか形容しようのない科学・技術革命の時代を生きていることを説得力をもって示し、加速する時代では「雇用の完新世は終わった」と結論づけた。

地質年代においては、最終氷期が終わって農耕が始まった約1万2000年前から現在に至るまでが完新世で、この時期にヒト(サピエンス)は空前の繁栄を謳歌した。同様に「雇用の完新世」では先進国に“高給で中スキルの仕事”がたくさんあり、ブルーカラーの労働者は自宅近くの工場に真面目に通い、仲間たちと誇りをもって「ものづくり」をし、労働組合に守られながら家族を養っていくことができた。しかしいまや「人新世(アントロポセン)」とも呼ぶべき新しい時代が到来し、雇用環境は劇的に変わっている。

しかしだからといって、すべての労働者が「機械との競争」で失業するわけではない。そればかりかテクノロジーは逆に、新たな仕事を生み出すかもしれない。

経済学者のジェームズ・ベッセンはこれを、「ある職種の98%の自動化と100%の自動化では、大きな差がある」と説明する。

アメリカでも他の国でも馬車用の鞭(バギーホイップ/この言葉そのものに「時代遅れ」の意味がある)を製造して暮らを立てているひとは1人もいない。自動車の登場で鞭職人の仕事が消滅したのと同様に、19世紀に織布にかかわる労働の98%が自動化され、人間の労働は100%から2%に低下した。だがその結果、織工の雇用は逆に大幅に増加したのだ。

これは、機械化で生産性が大きく向上し、価格が下がって製品への需要が増えたからだ。19世紀初頭には多くのひとびとが服を1着しか持っておらず、それらはすべて手縫いだった。19世紀末にはたいがい数着持っていて、窓にはカーテンがかかり、床には絨毯が敷いてあり、家具は布張りになった。

同じように、現金の出金がATMに置き換えられても銀行窓口の仕事はなくならないばかりか、出納係の雇用は拡大した。ATMの導入で銀行の支店運営のコストが下がったため、いたるところに支店を展開することが可能になったからだ。

このように、テクノロジーが市場を覆いつくす人新世でもさまざまな新しい仕事が生まれるだろうが、そこでは「3つのR――読み(リーディング)、書き(ライティング)、算数(アリスメティック)」だけでなく、「4つのC――創造性(クリエイティビティ)、共同作業(コラボレーション)、共同体(コミュニティ)、プログラミング(コーディング)」のスキルが必須になるとフリードマンはいう。

このとてつもない変化に遅れないようついていくには、すべての労働者が「生涯教育」によってスキルを高めていかなくてはならない。そのためにはAI(人工知能)を人間の競争相手にするのではなく、知的支援(インテリジェント・アシスタンス)のような「IA」に変えて、職務に必要なスキルを低コストで身につけられる教育機会がすべてのひとに与えられるようにするべきだ――。

これが、アメリカのリベラルな知識人のなかでも、もっとも優秀で誠実な一人であることはまちがいないトーマス・フリードマンの回答だ。あなたはこれを読んでどう感じただろうか。

最初に私の感想をいおう。「バカげている」

絶望死している白人を再教育して、シリコンバレーで働かせればいい

『LIFE SHIFT(ライフ・シフト) 100年時代の人生戦略』(池村千秋訳/ 東洋経済新報社)のリンダ・グラットン(アンドリュー スコットとの共著)も、「技術が進化すれば、人間も変わらなければいけません。技術についていくために、また人間にしかできない仕事をするために、学び続けるのです」と述べている(朝日新聞2018年12月19日)。フリードマンだけでなく、すべてのリベラルな知識人が、「AIの時代に生き延びるために機械を超える能力を獲得しろ」と私たちを叱咤する。

しかし、こんなことがほんとうに可能なのだろうか。

人生100年時代に「生涯教育」しようと思えば、1世紀にわたって最新知識を学びつづけなくてはならない。私のプログラミングの知識はExcelのVisual Basicを使って簡単なトレーディングソフトを自作したことがあるだけだが(それも20年ちかく前だ)、そんな人間がこれからコーディングを勉強してIT企業でデジタルネイティブの若者たちと机を並べてエンジニアの仕事ができるようになるだろうか。

これが可能だとほんとうに信じているのなら、工場が閉鎖されたラストベルトに吹きだまり、フェイクニュースを信じてトランプに投票し、アルコールやドラッグで「絶望死」している白人たち(プアホワイトとか、ホワイトトラッシュ/白いゴミと呼ばれているひとびと)にIA(知的支援)をほどこして、リベラルしかいないシリコンバレーのIT企業で働けるようにすればいい。アメリカのリベラルは反トランプのデモなどやる必要はなく、さっさとトランプ支持者を「教育」すべきだろう。

これがいかにバカバカしいかはちょっと考えれば誰でもわかるだろうが、リベラルには「教育」を聖杯として掲げなければならない理由がある。それは、知能やスキルが教育=環境によって向上させられないとすると、それが遺伝によって決まることを認めるほかないからだ。

拙著『言ってはいけない 残酷すぎる真実』や『もっと言ってはいけない』(ともに新潮新書)で指摘したように、認知科学の領域では、知能は(かなりの程度)遺伝するという膨大な知見が積み上がっている。だが原理主義的なリベラルは、「肌の色以外は人間はすべて平等であるべきだ」というPC(政治的正しさ)に固執しているためこの事実を受け入れることができない。とはいえ、現実に「加速する時代」が要求する職業スキルを獲得できないひとたちがいることも否定できない。

生得的な知能の差を無視してこれを説明しようとすると、残された理由はひとつしかない。「やる気がない」だ。なぜなら、すべてのことは「やればできる」はずだから。

これは私のリベラルに対する偏見ではない。論理的にこうなるほかないことは、大手企業(AT&T)で社内教育を担当するリベラルな経営幹部(最高戦略責任者)がフリードマンに語った次の言葉からも明らかだ。

「生涯学習をやる覚悟があれば、生涯社員になれます。私たちは社員に(教育)プラットフォームを与えますが、参加を決めるのは本人です」

「会社には、社員が目標に到達するためのツールとプラットフォームを用意する責任があります。選択とモチベーションは、個人の役割です。私たちがプラットフォームを提供しなかったために、[そうせずに]会社を辞めるようなことが、あってはなりません――モチベーションがなかったからそうなるのだということを、はっきりさせる必要があります」

ひとを知能によって差別してはならないとするリベラルの理想世界では、すべてのひとがモチベーション(やる気)によって差別されることになる。デジタル・デバイドが解消されれば、次にやってくるのはモチベーション・デバイドだ。――ついでに、「教育」の重要性を説くリベラルな知識人の大半が教育者であることも指摘しておこう。この(生得的に)知能の高いひとたちは、「教育」の価値が高まることで直接的な利益を得る立場にある。

強大なテクノロジーを手にしたリベラルが理想を追求すれば、「やってもできない」人間は生涯学習の「社会契約」に違反したと見なされ、自己責任で社会の最底辺に突き落とされるグロテスクな未来が到来することになるだろう。

テクノロジーに対して「遅刻してくれて、ありがとう」

現代アメリカでもっとも著名で良心的なジャーナリストが世界最高の知性を取材して得た結論が、「生涯学習できない人間が落ちこぼれるのは自己責任」というのは衝撃的だ。さらに、邦訳で上下巻合わせて800ページを超えるこの本の後半3分の1で、フリードマンは生まれ故郷ミネソタの話をえんえんと始める。

ミネソタ州ミネアポリス郊外のセントルイスパークはユダヤ系にも寛容な土地で、そのゆたかなコミュニティこそが「アメリカ」の本質だとフリードマンはいう。「白熱教室」で知られるコミュニタリアン(共同体主義者)の哲学者マイケル・サンデル(『これからの「正義」の話をしよう』)は同郷の友人で、その強い思想的影響もあって、「よきコミュニティこそがよき政治とよきひとびとを生み出す」と強く信じているのだ。こうして、「加速する時代2.0」に必要なのは自分が生まれ育った1950年代の「古きよきミネソタ」だというなんとも奇妙な話になっていく。

日本でも「田舎」や「故郷」が無条件に素晴らしいというひとはたくさんいるから、アメリカに同じような知識人がいても驚くことはないのだが、それでもこの力作を読み終えて不思議に思ったのは、どのようにしたらトランプの時代に「ミネソタ」が復活するのかまったく書かれていないことだ。これでは、「強く願えば夢はかなう」と説くあやしげな自己啓発本とたいして変わらない。

そう考えれば、(フリードマンの意に反して)『遅刻してくれて、ありがとう』という奇妙なタイトルに別の含意があることに気づくだろう。1953年生まれのフリードマンは、時代がとてつもない勢いで加速する現実を目の当たりにして驚愕し、「スーパーノバ(テクノロジー爆発)」に対して「遅刻してくれて、ありがとう」といっているのだ。なぜなら、すでに功成り名を遂げ、十分な資産を築き、高みから「スーパーノバ」が引き起こす阿鼻叫喚を眺めることができるのだから――というのは、やはり皮肉が過ぎるだろうか。

リベラルですら歴史問題で批判されるのはうんざり

本題とは関係ないが、『遅刻してくれて、ありがとう』のなかで、アメリカ(白人教養層)のリベラルが奴隷制や植民地主義などの「歴史問題」をどのようにとらえているかがわかる興味深い記述があるので紹介しておこう。

フリードマンは長年の中東取材を通じて、民衆、社会、リーダー、文化のちがいを体験してきた。そして、「“他者”から学びつづけ、遅れたときに追いつこうとする人々と、“他者”やよそ者との接触によって屈辱を感じ、適応という厳しい作業にいそしまないで殴りかかる人々との違いを、私は目の当たりにしてきた」という。

「屈辱を感じないで適応力を発揮した好例」としてフリードマンが挙げるのは、明治維新の日本だ。それに対して「屈辱」にとらわれたままなのは、プーチン大統領が「20世紀最大の悲劇」と呼んだソ連崩壊を受け入れることができないロシアであり、“おれたちにこういうことをやったのはだれだ?”という考え方に陥っているアラブ諸国やイスラーム国家の一部とテロ集団だとされる。

このように述べたうえでフリードマンは、元『ウォールストリート・ジャーナル』記者で、パキスタンでアルカイダに誘拐され斬首された同紙の記者ダニエル・パール(アンジェリーナ・ジョリー主演『マイティ・ハート/愛と絆』で映画化)とともに働いたインド生まれのムスリム、アスラ・Q・ノマニの米下院国土安全保障委員会での証言を引用している。ノマニは、イスラームコミュニティに対する元FBI特別捜査官ジョー・ナヴァロの分析が自身の体験によくあてはまるとしてこう述べている。

「(ナヴァロは)テロリストの概念を“精神的苦痛のコレクター”だと表現しています。「テロリストは永続的な精神的苦痛を収集するコレクター」で、「数十年間の出来事や、何世紀も前の出来事を持ち出す」とナヴァロは指摘しています。「彼らのそういった出来事のコレクションは、現在でもじっさいに起きたときとおなじような意味があり、おなじような精神的苦痛をともなっている。彼らの精神的苦痛には時効がない。大量の精神的苦痛のコレクションは、彼らの恐怖と偏執症に駆り立てられたもので、妥協のないイデオロギーと一体化している。精神的苦痛の収集は、イデオロギーの支援と擁護という目的を果たす。過去の出来事を色あせないようにしつつ、その意味を拡大して現代に置き換えられるからだ。恐怖と不安が、それによって狂信的に合理化される」というのです」

ノマニは、ディナーパーティのリビングでこうした精神的苦痛の議論に興じるムスリムの男たちを「カウチ聖戦主義者」と呼ぶ。

フリードマンはこうした主張を慎重に他者に語らせているが、ここからわかるのは、欧米のリベラルな白人知識人ですら、イスラームから「歴史問題」を批判されるのにうんざりしているということだ。重要なのは社会が「多元的」であることではなく(これはたんなる事実だ)、多様なひとびとが共存できるようにすることだ。真の多元的共存は、「対話」と「譲り合い、批判主義、自己批判」の上に築かれるべきであり、「対話とは双方が話をして、耳を傾けることを意味する」のだ。

欧米に批判的なムスリムは、当然のことながら、これを「自分たちに都合のいい屁理屈」と一蹴するだろう。とはいえ、世界標準の(すなわち欧米の知識人がつくる)リベラリズムでは、教条主義的でステレオタイプな人種主義批判や植民地主義批判は「多元的共存を破壊する」と見なされ、相手にされなくなっていることは、日本が東アジアの国々との歴史問題を考えるうえでも参考になるだろう。

禁・無断転載