1月17日に発売された新刊『もっと言ってはいけない』の「あとがき」を、出版社の許可を得て掲載します。

******************************************************************************************

あらためて断っておくと、私の政治的立場はリベラルだ。「普遍的な人権」という近代の発明(虚構)を最大限尊重し、すべてのひとが、人種や民族、国籍、性別や性的指向、障がいの有無にかかわらず、もって生まれた可能性を最大限発揮できるような社会が理想だと思っている。

しかしその一方で、知能を無視して知識社会を語ることはできないとも考えている。もしそれが不愉快に感じられたなら、知識社会そのものが不愉快で残酷なのだ。

*

知識社会とは何か? それは歴史的には「産業革命以降の世界」、すなわち近代のことだ。

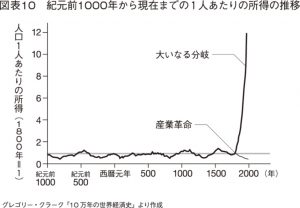

経済史家のグレゴリー・クラークは、過去から現在までの1人あたりの所得の推移を推計し、1800年当時の中世ヨーロッパの平均的な生活水準は、紀元前1000年のギリシア・ローマの時代はもちろん、紀元前10万年の石器時代と比べてもほとんど変わっていないと主張した(1)。

所得以外の指標でも、1800年当時の平均寿命は30~35歳で、狩猟採集の時代に比べて長くなっているわけではなく、栄養状態を示す平均身長は石器時代の方が1800年当時よりも高かった。ヒト(サピエンス)の生活は10万年の歴史を経ても向上するどころか、より過酷になっていったのだ。

ところが18世紀半ばにヨーロッパの辺境にあるイギリスで始まった産業革命によって、こうした状況は劇的に変わる。技術の進歩が生産性の向上をもたらし、市場を拡大してひとびとの所得を大きく伸ばしたことで、先進諸国の所得水準はわずか200年で10~20倍に達した。

私たちは学校で習った産業革命を、ローマ帝国の興亡とか、三国志のロマンとか、織田信長の天下取りとおなじ歴史のエピソードのひとつと考えているが、これはとんでもない誤解だ。産業革命以前と以後で、世界はまったく異なるものに変わってしまった。

人類の第一の「革命」は石器の発明で、「誰もが誰もを殺せる社会」で生き延びるために自己家畜化が始まった。第二の「革命」は農耕の開始で、ムラ社会に適応できない遺伝子が淘汰されてさらに自己家畜化が進んだ。第三の「革命」が科学とテクノロジーだが、ヒトの遺伝子は、わずか10世代程度では知識社会化がもたらす巨大な変化にとうてい適応できない。ここに、現代社会が抱える問題が集約されているのだろう。

ホロコースト以降、欧米では知能と遺伝の関係を語ることはずっとタブーだった。だがここ数年でそれも少しずつ変わってきたようだ。

その転機となったのは、ドナルド・トランプが第45代アメリカ大統領になったことだろう。「白人至上主義者」と呼ばれるトランプの熱烈な支持者たちは、「フェイクニュース」を信じ、どのような論理的な説得にも耳を貸そうとしない。この現象を、認知能力(脳の基本設計)を無視して論じることはもはや不可能になってきている。

インターネットが引き起こしたイノベーションのひとつに、言論空間の大衆化・民主化がある。1990年代のインターネット黎明期には、特権的なメディアによる情報の独占が崩され、世界はより自由で素晴らしいものになるとの期待がさかんに語られた。だがいまや、「真実(トゥルース)」は匿名の個人のあやしげな陰謀論(ポスト・トゥルース)によって駆逐されつつあり、よりよい未来への希望は急速にしぼんでいる。

トランプ現象が明らかにしたのは、ほとんどのひとは「事実(ファクト)」など求めていないということだ。右か左かにかかわらず、ひとびとは読みたいものだけをネットで探し、自分たちを「善」、気に入らない相手に「悪」のレッテルを貼って、善悪二元論の物語を声高に語る。ヒトの脳は部族対立に最適化するよう「設計」されており、直観的にはそれ以外の方法で世界を理解できない。

これは進化によってつくられた脳の「プログラム」なので、すくなくとも今世紀中は、いやおそらくは30世紀になっても変わらないだろう。私たちは、ずっとこの不愉快な世界で生きていくほかない。

*

高度化した知識社会では、高いIQは社会的・経済的な成功をもたらす。だがもうひとつわかっているのは、知能とアスペルガーのリスクとのあいだに強い相関があることだ。IQ130を超えて10上がると、自閉症スペクトラム上に乗るリスクは倍になる(2)。

天才と統合失調症のあいだに遺伝的な相関があることも否定できなくなっている(3)。アインシュタインの次男は統合失調症に苦しんだし、同様の例はほかにいくらでもある。さらにいえば、アインシュタインの家系はきわめて高い知能が平均へと回帰することも示している。――長男は平凡な物理学者として生涯を終えた。

高い知能が幸福な人生に結びつくかどうかもわからない。

暑い夏の喉がからからに乾いたときに飲むビールの最初のひと口はものすごく美味しいが、ふた口め、三口めとなるうちにその美味しさはだんだんなくなっていき、大ジョッキをおかわりする頃には惰性で飲むようになる。このとき、ビールの美味しさを効用、ひと口めからふた口めへの効用の変化を限界効用という。経済学の「限界効用逓減の法則」とは、(ビールの美味しさだけでなく)ほとんどの効用に慣れてしまう人間の本性のことだ。

近年の心理学では、知能の効用も同様に逓減するのではないかといわれるようになった。知識社会においては、知能が高い方が有利であることは間違いない。IQ100とIQ120では、社会的・経済的な成功でかなりのちがいが生じることは、経験的にもデータからも明らかだ。

だがIQ120とIQ140のあいだでは、効用(幸福度)においてそれほど大きな差があるようには見えない。これは、極端に高い知能がなんらかの神経症や精神疾患と結びついているからかもしれないし、社会のなかでの少数派(マイノリティ)として陰に陽に差別されているからかもしれない。

IQ130以上は人口の2.3%、IQ145以上は0.13%しかいない。どのような社会も、多数派(マジョリティ)である平均的な知能のひとたちがもっとも楽しめるように最適化されている。なぜなら、彼ら/彼女たちこそが最大の消費者なのだから。

そう考えれば、高知能のマイノリティは、使いきれないほどの富(金融機関のサーバーに格納された電子データ)と引き換えに、マジョリティ(ふつうのひとたち)がより安楽に暮らし娯楽を楽しめるよう「奉仕」しているともいえるだろう。

シリコンバレーでもっとも大きな成功を成し遂げた一人が、人類を火星に移住させるためにロケットを打ち上げ、次世代の電気自動車テスラを開発し、ハリウッド映画『アイアンマン』のモデルになったベンチャー起業家イーロン・マスクであることはまちがいない。

1971年に南アフリカに生まれ、裕福だが偏屈な電気技師の父親のもとで育ったマスクは、いつも夢を見ているような風変わりな少年だった。小学校に入る頃には本に夢中になり、3年生か4年生のときには学校の図書館にも近所の図書館にも読むものがなくなり、しかたがないので百科事典を読みはじめ細部まで暗記してしまった。

その一方で友だちはほとんどできず、深刻ないじめにあって中学や高校を何度か転校している。不良たちに暴行を受け、顔に全治1週間の重傷を負ったこともあるという(4)。

結婚と離婚を繰り返し、独身に戻ったマスクは2017年、『ローリング・ストーン』誌の取材に対しこう語った。

「子どもの頃から、ずっといいつづけてきた。一人ぼっちにはぜったいになりたくない。一人はイヤなんだ」(5)

2018年12月 橘 玲

- グレゴリー・クラーク『10万年の世界経済史』日経BP社

- ダルトン・コンリー、ジェイソン・フレッチャー『ゲノムで社会の謎を解く 教育・所得格差から人種問題、国家の盛衰まで』作品社

- デイヴィッド ホロビン『天才と分裂病の進化論』新潮社

- アシュリー・バンス『イーロン・マスク 未来を創る男』講談社

- Neil Strauss(2017)Elon Musk: The Architect of Tomorrow, Rolling Stone